援疆心语丨做好“一件事” 不悔三年援疆路

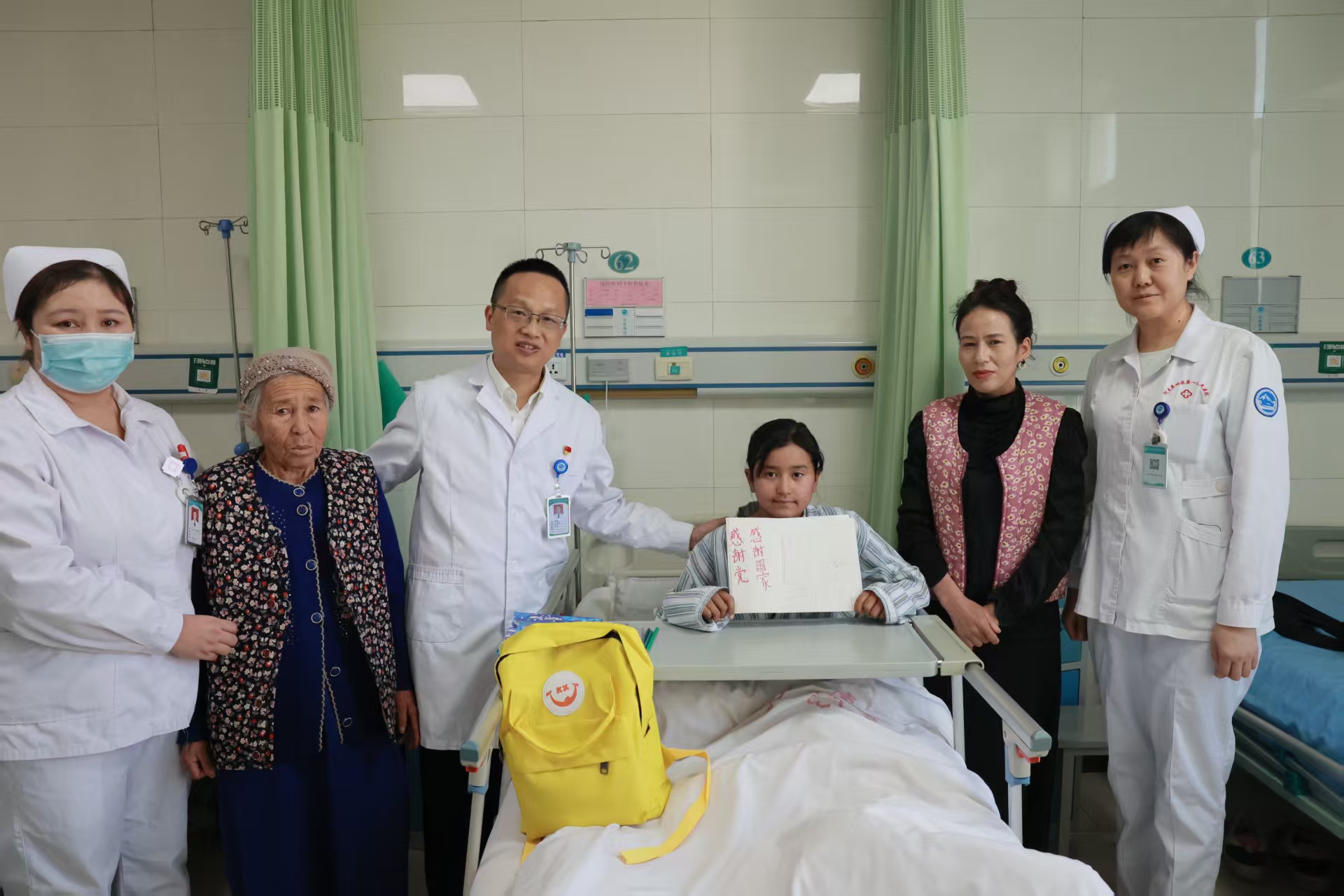

郑悦亮(左3)看望受益于浙江援疆“启明行动”的患儿。叶锡挺 摄

□郑悦亮

我来自浙江省人民医院,2023年5月,我怀着忐忑的心情登上飞往阿克苏的飞机,开启我的援疆路。忐忑的是,在浙江新的援疆医疗队领队轮换机制下,如何走好三年援疆路。

答案还是在工作中。2023年6月,我第一次参加浙江援疆“医疗大巴扎”,赴乌什县边境乡村开展义诊。几位老年面瘫患者前来咨询,询问后得知都是突发心脑血管疾病留下的后遗症。新疆地广人稀,基层急救条件相对薄弱——边境农牧区的群众突发心脑血管疾病,常常等不到120那关键的“黄金5分钟”。

这次义诊如醍醐灌顶,在浙江,我兼任浙江省急救指挥中心办公室副主任,在自己擅长的领域,把受援地的“医疗洼地”转化为“发展动能”。这三年,一定要做好做精急诊急救“一件事”:经过1个月的筹备,阿克苏地区和新疆生产建设兵团第一师急诊急救区域一体化项目启动,获得浙江省援疆计划外2000万元资金及配套资金支持,利用浙江数字化改革和“浙里急救”经验,通过数字赋能破解院前急救短板,实现全域急诊急救区域一体化,一键呼救、精准调度、“上车即入院”。

2024年4月,阿克苏地区第一人民医院组建的首支ECMO团队跨越460公里抢救心跳呼吸骤停患者;配置南疆首台车载ECMO救护车,跨越300多公里救治急性心肌梗死合并心源性休克患者……当这些患者健康出院并感叹医院急救能力时,我心里非常欣慰。

今年,我在浙江援疆“医疗大巴扎”活动中加入了急救培训,启动“人人救”行动计划,每到一处,我们都会开展急诊急救培训,目前已开展8期,培养急救导师250余人;在受援医院开展社会化培训,目前已开展39期,培训急救员3900多人。而我的目标是,三年内培育千名持证导师,让急救技能成为公民必备素质,实现“人人敢救、人人能救、人人会救”。

经过近三年的努力,我们助力受援地构建了兵地全域、全时、全流程急诊急救“一张网”,3分钟出车率由30%提高至79%,10秒接听率由原来的40%提升至99.6%,急救响应效率和服务能力得到明显增强。三年援疆路,对我来说,做好了“一件事”,还要跨过“一条河”:浙江省从第十一批援疆开始,率先在全国创新援疆医疗队领队轮换机制,新旧领队压茬交接时间拉长到了一年半。

我是新的轮换机制后第一任领队,踏上了一场不一样的“摸河”路——院长任期减半至一年半,却多了老院长“扶上马送一程”的一年半压茬时光。我相信厚积薄发,于是,在2023年5月到2024年11月期间,我深入基层,从“认人”到“懂政策”,从“听汇报”到“争项目”,这是过去一个月交接绝不可能有的积累。

调研中我发现:医院缺科研突破、缺外科骨干,于是推动医院落地南疆首台手术机器人,把10名援疆外科专家“邀”上手术台带年轻医生,推动阿克苏从腔镜手术时代进入机器人手术时代,实现了高精尖微创手术常态化开展;盯着科研短板,一次次对接资源,终于拿下自治区科技厅项目,住院医师规培通过率冲到全疆第二。

有了各方面的积累,2024年11月至12月,新一批援疆医疗专家就完成了3项全疆新技术、6项阿克苏地区新技术、院内新技术更是开展了25项。

这时候我明白:这一年半的“摸河”,是让援疆成果不断档的法子;减的不是责任,是让每一分力量都用在出实效上。援疆从不是“一茬活”,而是这压茬的温暖,让“一张蓝图”真正能绘到底。

援疆三载,我始终记得初来时的承诺。医疗援疆和急诊急救体系建设不是一蹴而就的事,但只要我们“绵绵用力、久久为功”,定能为边疆群众筑起一道坚不可摧的生命安全防线。

(作者系浙江省“组团式”援疆医疗队领队、阿克苏地区第一人民医院院长 石榴云/新疆日报记者 张治立整理)