我的吐鲁番(73) | 刘永瑜:让吐鲁番档案在数字世界“苏醒”

吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 木塔力甫

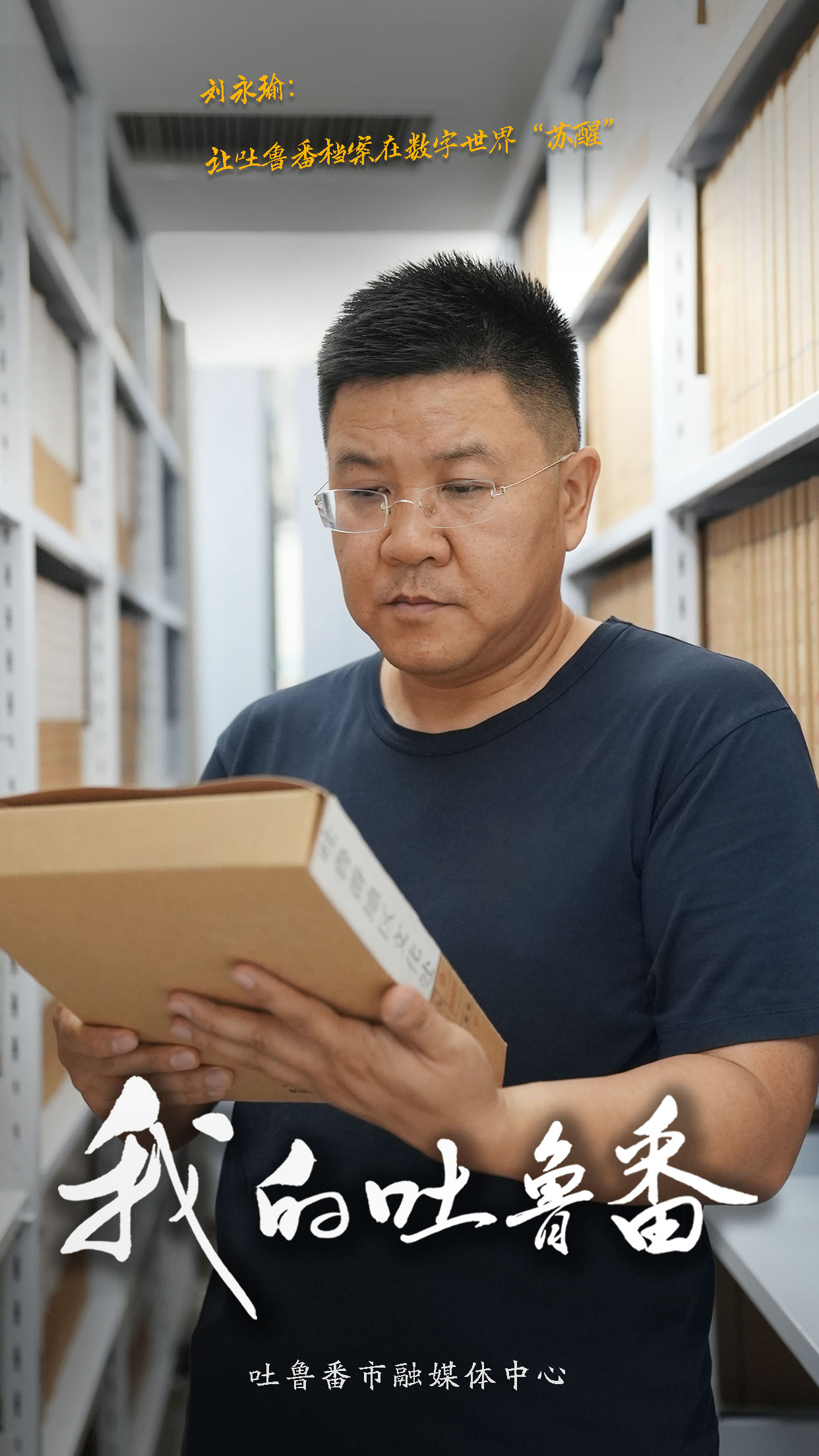

7月2日,走进吐鲁番市档案馆的档案室,一排排档案柜静默矗立,方正的档案盒整齐排列,档案盒内泛黄的纸张沉淀着岁月的痕迹。如今,这些承载着城市发展记忆的老档案,在吐鲁番市档案馆信息技术科科长刘永瑜和团队二十年的精心“雕琢”下,正完成一场从纸墨到数字的“苏醒”。

刘永瑜在查阅档案。吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

2004年,计算机专业毕业的刘永瑜初入档案行业,面对的是堆积如山的纸质档案和传统的手工管理模式。“查一份档案就像大海捞针,有时要花好几天。”回忆往昔,刘永瑜感慨道。这位技术出身的“档案新兵”敏锐捕捉到时代机遇,毅然投身档案信息化建设的浪潮。

最初的几年里,刘永瑜经历着双重淬炼。白天,他埋首库房,虚心向前辈学习档案分类、编目、保管的“门道”;夜晚,他又化身数字世界的探索者,在代码与算法中寻找传统档案与现代技术的契合点。这是一场跨越时空的对话——他既要吃透档案管理的专业知识,又要驾驭日新月异的信息技术。灯光下,他常常工作到深夜,笔记本上密密麻麻记满了档案分类标准与程序算法,两种截然不同的知识体系在他手中渐渐交融。

刘永瑜和同事在交流工作。吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

2008年,吐鲁番市档案馆(原吐鲁番地区档案馆)启动档案数字化试点工作。面对这项在设备选型、技术标准、人才储备等各方面“零基础”的开拓性任务,刘永瑜主动请缨成为项目核心成员。没有现成经验可循,技术设备匮乏,他和团队从零开始摸索:扫描精度不统一,就反复测试不同设备参数;数据存储有风险,便设计多重备份方案。为确保数字化质量,他坚持逐页核查扫描图像,模糊处必须重新处理。滴水穿石,八年鏖战,至2016年,该馆99%的档案已成功数字化。这份卓越成绩使吐鲁番市档案馆被自治区档案局(馆)评为第一批新疆档案数字化示范单位,成为区域信息化建设的标杆。

“不能让数字档案躺在服务器里‘睡大觉’!”2017年,刘永瑜凭借技术前瞻性与对群众需求的精准把握,再次创新突破。他自主开发在线档案查询系统,并推出全疆首个具备在线查档功能的“吐鲁番档案”微信公众号。自此,市民安坐家中指尖轻点,便能便捷查阅吐鲁番国家综合档案馆的档案资源。为惠及基层,他反复调试攻坚,最终实现了手机端跨区县档案查询功能,让市、区、县、乡、村各级档案馆的档案资源触手可及。

2021年,刘永瑜的革新步伐迈得更远,推动建立了民生档案异地查档跨馆服务工作机制。通过整合全市档案资源,一举打破地域限制。群众前往任意一家档案馆,即可查询全市各区县档案,并能现场异地出证。此举真正践行了“让数据多跑路,群众少跑腿”,使各族群众切实享受到了档案资源共享带来的便利,也为区域档案服务模式创新树立了典范。

同事古力尼沙·加马力丁这样评价刘永瑜:“他就像一位执着的‘数字工匠’,面对技术难关从不退缩。多少个深夜,我都看见他办公室的灯还亮着,那份坚持令人敬佩。”正是这份二十年如一日的坚守,让刘永瑜在档案信息化领域结出硕果:2020年,他撰写的论文获得中国档案学会优秀论文奖;2022年,他因在档案信息化建设中作出突出贡献被授予个人三等功,并荣获“全国青年档案业务骨干”称号。

从手工检索到数字赋能,刘永瑜亲历了吐鲁番档案信息化从“有没有”到“好不好”的跨越。他深知,每一份档案都承载着一段历史,每一次点击鼠标背后,都是对历史的尊重与传承。如今,在数字世界的星辰大海中,刘永瑜和他的档案事业仍在前行。那些曾沉睡在库房里的纸张,正通过他的双手,在云端绽放出新的生命力,为这座城市保存着永不褪色的记忆。

海报制作:热依拉·热西提