我的吐鲁番(68) | 魏东:葡萄沟里的追梦人

吐鲁番市融媒体中心记者 刘字昂 木塔力甫

六月的葡萄沟,葡萄藤蔓织就浓荫。青蛙巷东侧一处热火朝天的工地上,阿娜尔古丽庄园负责人魏东正与施工人员讨论着装修事宜。“我们正在建新的研学综合体,要把非遗工坊扩容成全天候体验馆。”他指着正在搭建的场馆框架,语气坚定,“让游客无论何时走进来,都能亲手体验桑皮纸制作、印花布艺,沉浸式感受吐鲁番文化的魅力。只有深度参与,文化才能真正入心。”

魏东和合作伙伴交谈。吐鲁番市融媒体中心记者 刘字昂 摄

这位扎根吐鲁番三十余载的河南汉子,早已将身心融入这片热土。从葡萄园里的民宿经营者,到研学旅行的拓荒者,再到非遗技艺的传播者,魏东用脚步丈量、用匠心雕琢,将葡萄沟的一隅小院,变成了向世界展示吐鲁番独特魅力的窗口。

时光回溯至1992年,17岁的魏东怀揣木匠手艺,踏上了西行的绿皮火车。初抵吐鲁番,从火车站到高昌区一路的颠簸,恰如他当时忐忑又充满憧憬的心境。年轻的木匠起初靠手艺制作门窗家具谋生,但“单打独斗太辛苦”。一年后,他进入吐鲁番宾馆,开启了人生的重要转折。

魏东经营的阿娜尔庄园民宿(拼图)。吐鲁番市融媒体中心记者 刘字昂 摄

在吐鲁番宾馆的四年间,他像一块海绵,从水电工、油漆工,到客房服务员、餐厅服务员,甚至尝试过厨师岗位,几乎涉足了宾馆运营的方方面面。“这段经历太宝贵了,让我第一次接触到旅游产业。”1997年,面对国企改制浪潮,他虽暂时转战工程领域,心中那簇文旅的火苗却从未熄灭。

转机出现在2004年。国内户外旅游兴起,魏东通过网络平台敏锐捕捉到商机,首度带队穿越车师古道便大获成功。此后的十多年,他带领着全国各地的游客驰骋于天山南北,车轮碾过的每一寸土地都深化着他对新疆地理与人文的理解。然而,一个更深的问题始终萦绕:如何打造一处让游客真正驻足、深度体验吐鲁番文化的“驿站”?

魏东指导工作人员处理订单。吐鲁番市融媒体中心记者 刘字昂 摄

2014年,当魏东再次踏入葡萄沟,晨光中村民修剪葡萄藤的剪影、晾房里翡翠般的葡萄、汩汩流淌的天山雪水,瞬间击中了他。“这里该有一方能安放理想的院子!”他果断租下四户村民相连的院落,以象征团结的维吾尔语“石榴花”(阿娜尔)为名,创建阿娜尔古丽庄园。在保留生土建筑传统风貌的基础上,他规划出民宿、非遗工坊与研学课堂的雏形。

创业之初,阿娜尔古丽庄园仍以民宿经营为主,游客体验感有限。直到2016年,一个来自深圳团队的“游学”订单,为魏东打开了新思路。团队要求深度讲解吐鲁番的历史文化、自然景观及非遗技艺。“这让我意识到之前的知识储备远远不够!”他开启了“恶补”模式,如饥似渴地钻研相关领域。虽然拥有丰富的户外向导经验,但系统性地文化讲解与课程设计是全新的挑战。这次成功的接待经历,如同点亮了一盏灯,让魏东明确了方向——必须深度挖掘并精彩呈现吐鲁番丰厚的文化资源。

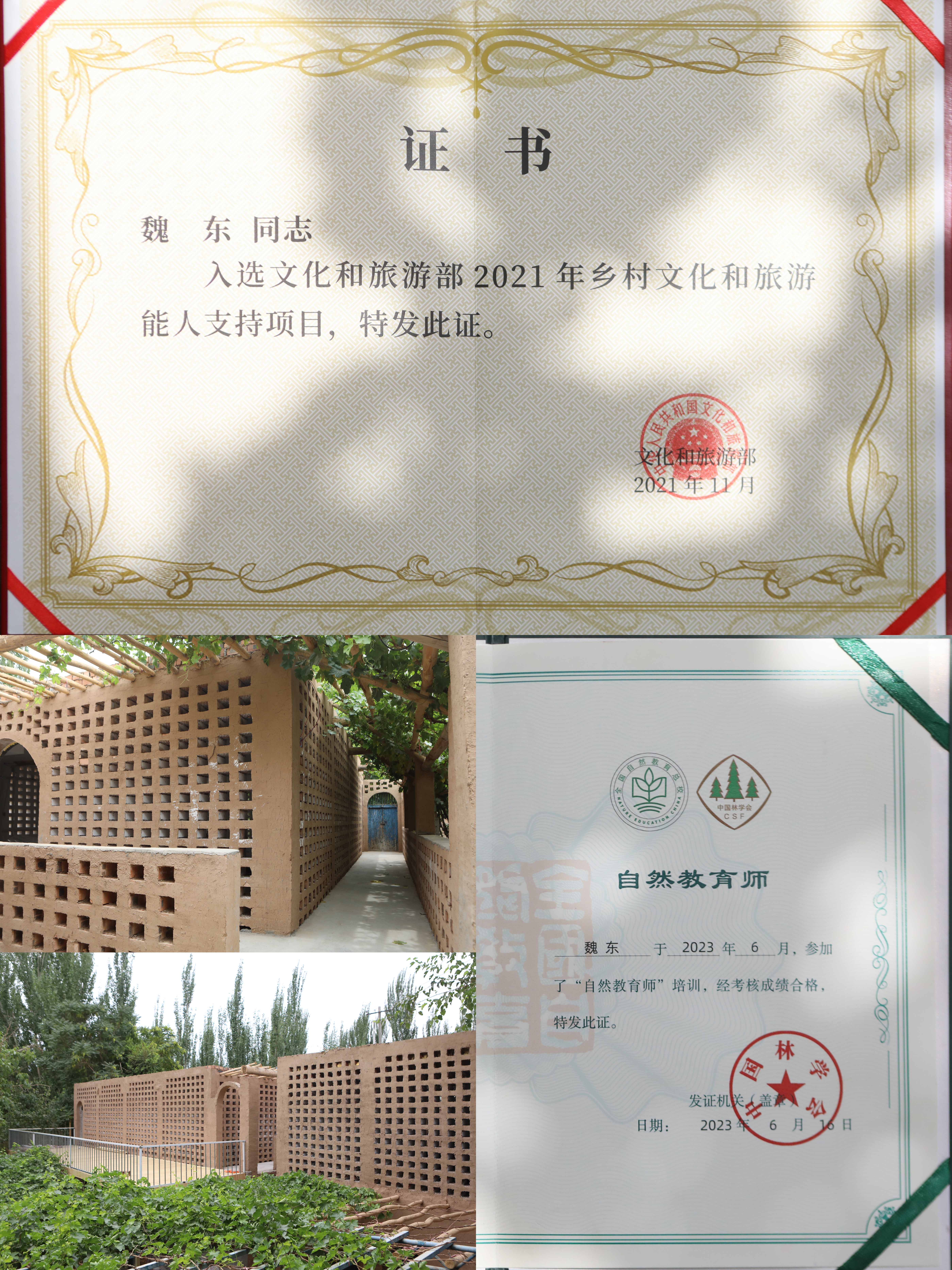

魏东取得的部分证书和正在建设的研学基地(拼图)。吐鲁番市融媒体中心记者 刘字昂 摄

2021年,持续耕耘终获认可:阿娜尔古丽庄园挂牌成为“吐鲁番市中小学生研学旅行实践教育基地”。精心打磨的四大课程体系逐渐成熟:桑皮纸复原古法技艺、葡萄架下采摘课、火焰山地质徒步、打馕美食工坊。独创的“边走边讲”民俗课让魏东尤为自豪:“读懂吐鲁番,就必须走进它的日常肌理。一草一木,一砖一瓦,寻常的生活方式里,蕴藏着最鲜活的历史、民俗与智慧。”

在魏东心中,文旅融合的深层价值在于促进人心的相通与共鸣。2024年启动的“图书漂流”活动,已成功为沪疆两地200余名学生架起友谊的桥梁。更让他欣慰的是文化的辐射力:一位连续三年来此体验“热疗康养”的贵州客人,深受庄园研学模式启发,回乡后创办了研学机构,如今正与魏东紧密合作,共同设计研学项目,将葡萄沟的经验带向更远方。亲子家庭的年复一年赴约,全国研学机构将葡萄沟纳入核心线路,都让魏东更加笃信文化交流的力量。

魏东在打扫客房。吐鲁番市融媒体中心记者 刘字昂 摄

“做旅游,就要像坎儿井的暗渠,默默滋养一方水土。”秉持这份信念,魏东不仅深耕自己的庄园,更积极带动乡亲。他将相邻院落交给房东的儿子瓦热斯·亚森经营,并毫无保留地传授民宿管理经验。

如今,“溪遇”民宿的霓虹灯牌与“阿娜尔古丽”的走马灯在巷中交相辉映,成为文旅惠民、共同富裕的生动注脚。员工阿尔孜古丽·艾合买提跟随魏东学习管理近五年,感触颇深:“魏老师不仅教我们技能和经验,更拓宽了我们的视野,让我们对未来的生活有了更清晰的规划和信心。”

“我把最美好的青春岁月都倾注在了吐鲁番,也亲身经历了这片土地旅游发展一个又一个辉煌的时刻。”回望来路,魏东目光沉静而温暖。如今,他的目光聚焦于眼前拔地而起的新研学综合体。这里,将是他讲好吐鲁番故事、传播新疆文化的新起点。

海报制作:热依拉·热西提