文物背后的故事|火焰山下的“末胡营”遗址:高昌国时期的国际商城

文物背后的故事 | 火焰山下的“末胡营”遗址:高昌国时期的国际商城

吾买尔·卡得尔

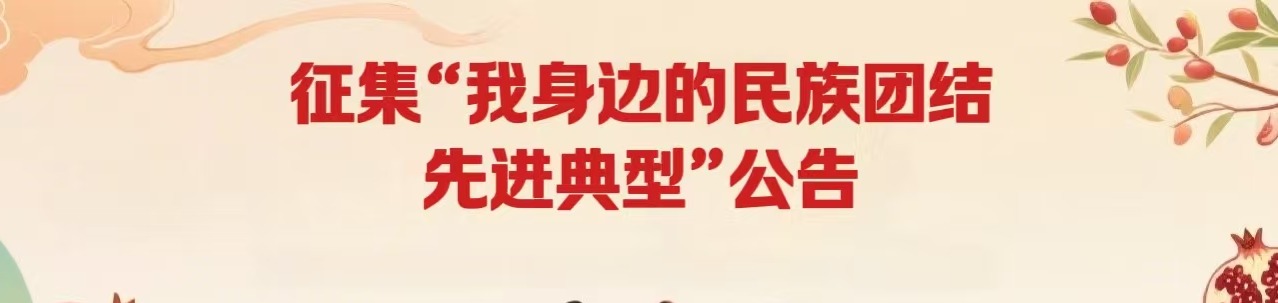

雷格尔的高昌故城及其周边示意草图副本。注①

国内外游客对高昌故城并不陌生,可是对末胡营遗址并不了解。高昌故城位于新疆天山支脉博格达峰南麓,火焰山脚下,在吐鲁番市东面约40公里的哈拉和卓乡(今火焰山镇)。

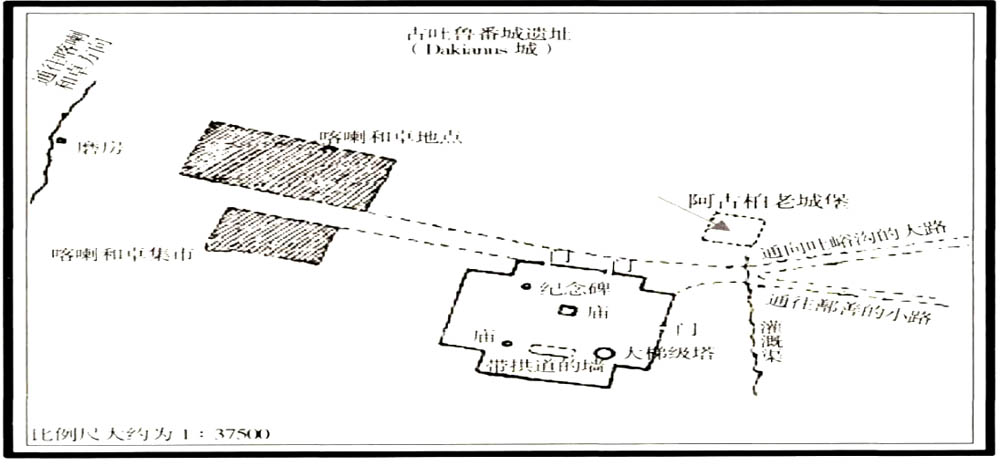

出土文献首见“末胡营”

2009年新疆博物馆新征集到了一批吐鲁番出土的古代文书,其中有三件向国王“上言”的令听文书。一是《高昌国严悦上言为应次课归事》;二是《高昌国张祐上言为差脱懃垒祠垣事》;三是《高昌国李并上言为付曹市籴以供岁终事》,特别是第二件张祐上言文书的背面,保存了15行文字的《高昌被符诸色差役名籍》,文书的第14行提到:“索保氾萇,右二人末胡营吏。”

出土文书记载的末胡营。(《新疆博物馆新获文书研究》第218页)

这件文书中第一次提到“末胡营”的地名。文书年代大约是高昌国(公元460至640)时期。这几件文书在书法上接近于五凉时期的蚕头燕尾样式,而用蓝笔书写的习惯在五凉及阚氏高昌时期的文书比较常见,以后就出现得少了。这些都符合高昌国早期文书的特征。

文书第14行所记是索保、氾萇二人被派到末胡营去为吏,即派到末胡营去充担管理者,反映出末胡营有许多的活动,须要派人去管理。何谓“末胡营”,顾名思义,“末胡”当是指从事末业之胡人,中国古代历来对社会各业有本、末之分,如对传统的士、农、工、商各业,认为士、农为本业,工、商为末业。由此知所谓“末胡”实指从事商业活动之胡人,与后来文书中出现的“商胡”“兴生胡”“兴胡”是同一概念。

其实,在最早时候由戊己校尉统治高昌壁的时候,就已经有西域诸胡的会聚之所。这类会聚之所就有可能是末胡营的前身。直到高昌出现王国的建制后,考虑到王室财务用度的需要,才将末胡营税收管理权限划归王室,由王室直接派出吏员进行管理。

高昌城东的“萨依布隆故城”遗址

在今高昌故城东北794米处,即二堡乡阔纳协海尔村东部,巴达木村西南侧,确实存在一座古城遗址,略呈规则的正方形,生土夯筑做成,附以少量土坯。当地人民称它为“萨依布隆故城”。据当地农民回忆,上世纪六、七十年代古城四周边的城墙保存还比较完整,东西原宽大约540米,南北原长大约800米左右(按农民指定的范围测量),现古城遗址南边和西边尚保存部分城墙的遗迹。

西城墙遗址保存现状(厚度)。

西城墙原南北长度为800米左右,南端保存下来城墙的一部分、现长为32米左右、高度为3.40米左右、墙体宽度剖面为斜方形的、上面宽度为2.20米、下面宽度为2.80米。

南城墙原东西长度为540米左右。现中间处保存下来城墙的一部分、墙体宽度剖面为斜方形的、长度为21米,高度约3米,上面宽度为1.30米,下面宽度为2.70米。现只能看到少许城墙地基。

南城墙遗址现状。

据当地农民回忆,在古城四个角落内均有房屋及建筑物,有些地方还有水井。遗址东北角周围全是斜坡墓道的古墓葬。从此城遗址东北角处到粟特人埋葬的巴达木古墓地很近,仅有225米。

末胡营遗址,早在1879年俄国植物学家雷格尔来到吐鲁番调查时,对吐鲁番的植物和古遗址作调查,在他回国后发表的考察报告中,介绍了他在吐鲁番考察中见到的古代遗址、文物,测绘成果。

二十世纪六十年代苏联的实地空中航拍图,从图中看到,在高昌故城北城墙正东不远处,有一南北略长的方形城圈,其南城墙与高昌故城北城墙几乎在一水平线上,它应该就是新出土文书中所云的“末胡营”,其后称呼为“大坞”的国际商城。

2004年在此古城东北侧的巴达木村,发现了大片古墓地。吐鲁番地区文物局对这批墓葬的《清理简报》归纳说:这批墓主有“白姓龟兹人,康姓康国人,竺(姓)天竺人。另从这一墓地保存较好的干尸来看,他们是居住高昌国的胡商或‘商胡’。”距离此墓葬区最近的古代居民点,确切地说,不是高昌故城,就是古“末胡营”之所在。

高昌国时期的国际商城

高昌处于古丝绸之路上东、西、南、北交通枢纽之地,中原中亚昭武九姓商客,天山南北的各族群众,常到高昌来经商贸贩,高昌的统治者便适时建置了“末胡营”,以集中接待安置这些胡人商客,并让其在营中生活、买卖交易,既保持了中原建市制的传统,又结合生活习俗、语言文字与宗教信仰等不同民族特点的实际,将胡人与本地土著汉民作了一定的区隔。其实,这一商业税收制度是有历史渊源的,它是承袭了汉代乃至三国时期中央政府在西域设置的戊己校尉辖下的“西域诸胡”的“会聚之所”。

吐鲁番出土文书反映出这些胡商不仅在买卖品种上的灵活多样性,而且是长时间固定地在此地从事各类物资转手买卖,表明他们都是长期的坐地商,他们所坐之地应该就是具有固定商区特点的“末胡营”。在末胡营里,他们除了经营奴婢买卖外,还经营马匹等大牲畜的买卖。在末胡营里,经营者以中亚来的昭武九姓胡人为主,也有天山南北各国来的商人,还有少数交易是在胡、汉人之间进行的。

吐鲁番阿斯塔那墓葬出有一件文书《高昌内藏奏得称价钱帐》,记载了高昌王国从某年正月到十二月内藏对某地胡商买卖交易中所收得称价钱的实况,不论何种物资的买卖,内藏都要据其物价按比例征收一笔税,名之为“称价钱”。在末胡营里交易物品的数量都很大,不论何种物资的买卖,都要征收“称价钱”。“称价钱”是属于王宫内藏管理的税收项目,这也意味着“末胡营”直属于王宫内藏管理。在末胡营内,收称价钱的任务分为两班在进行,他们上报国王的账目一般都是只记录半个月,即他们各自负责的时间段里面的收入。这反映出末胡营的规范管理。

末胡营的居民大多都有着对本土火祆教的传统信仰,在他们的驻地也必然会有“胡天祠”的存在。专家所说的粟特人聚落,应该就是5世纪出现于高昌城东末胡营中的居民,巴达木墓区埋葬的胡人,无疑就是既信奉着胡天南太后,又是末胡营中的商胡及其后代。

根据吐鲁番出土文书的内容来看,古代高昌末胡营是一个多民族、多宗教、多种文化的汇聚之地。出土文献中的末胡营遗址,就是已经在火焰山高昌故城东边伫立了一千年的安集延古城,至今仍然残存墙体遗迹。它见证了中原王朝的典章制度对边疆地区影响。即使是在地方割据政权时期,仍然按照中原王朝的税收方式在运转。中央政府对于西域边疆地区的经营开发,更是有力地促进了多民族大一统格局的形成。

末胡营中进行各类物资的大批量销售,客观上对中外物资起着交流、集散的作用,呈现出了一种国际商城的特点。

注①(德)阿尔伯特·格伦威德尔著,新疆文物考古研究所、吐鲁番学研究院译:《高昌故城及其周边地区的考古工作报告》,文物出版社,2015年,第4页。

(作者单位:吐鲁番学研究院)