夏立栋:解读尘封历史如同与故人对话

吐鲁番市融媒体中心记者 谢懂飞 木塔力甫

4月27日下午,在吐鲁番吐峪沟石窟,中国社会科学院考古研究所副研究员夏立栋和往常一样,沿着陡峭的阶梯攀至洞窟群前,开始了研究与记录工作。扎根吐峪沟石窟十余年,这里早已成为他的精神原乡。

4月27日,夏立栋在吐峪沟石窟介绍文物背后的故事。 吐鲁番市融媒体中心记者 谢懂飞 摄

夏立栋与吐峪沟石窟结缘,始于2013年。当时,尚在读研究生的他初次踏入火焰山南麓的沟谷,便被眼前密集的洞窟群深深震撼。他说:“能够以吐峪沟石窟作为我学术的起点,从高昌出发,是我此生最大的幸运。”

此后十余年间,夏立栋背着测绘图纸、相机和记录本,徒步丈量火焰山南北的每一处石窟遗迹。从僧房窟的灶台到壁画上的禅观图景,从残损的佛经写本到马厩中残存的葡萄籽,他用脚步和笔触,细致记录着这片土地的历史与文化。

作为吐鲁番地区开凿时间最早、延续时间最长的石窟寺遗址群之一,吐峪沟石窟始凿于公元5世纪,历经高昌郡、唐西州等时期,现存洞窟157个、地面寺院3座、佛塔9座。从该石窟出土的汉文、回鹘文、粟特文等多语种佛经及道教、摩尼教写本,有力印证了当时吐鲁番多民族融合、多种宗教并存、多元文化兼容的历史事实。

4月27日,夏立栋在洞窟内阐释文物保护的意义。吐鲁番市融媒体中心记者 谢懂飞 摄

“我们在僧房窟发现了笔墨纸砚、油灯、木笔,马厩中还留存着葡萄籽……这些发现不仅还原了古代僧侣抄经、禅修、生活的场景,更揭示了吐峪沟作为丝绸之路重要枢纽的地位。”夏立栋介绍,自2010年开始,他便与众多考古工作者对吐峪沟石窟展开了系统性考古发掘,逐渐揭开这里尘封的秘密。

“这座洞窟十分有趣,堪称禅经文本可视化的‘禅观图像教科书’。”站在吐峪沟石窟第Ⅰ—38号洞窟前,夏立栋的讲解细致而生动。“进入洞窟主室后,参观者需按照顺时针螺旋式上升的路线观看主室壁画,即从右壁最下层开始,经过四圈,从生身观到不净观,最后到净观。如此一来,便能形成与古代僧人跨时空的禅修体验。”

三世十方佛、七佛与十方佛的造像组合,与河西十六国北朝时期的石窟一脉相承;佛经抄写遵循唐代一行17字的抄经格式……夏立栋说:“在不同佛教体系的交汇、融合与碰撞中,这里形成了融汇东西的石窟营造规制,我们称之为‘高昌样式’。这充分彰显了中华传统文化强大的向心力!”

今年5月1日,吐峪沟石窟首次面向公众开放5个洞窟及沟东区北部石窟。在此之前,胜金口石窟、雅尔湖石窟等先后开放,构建起丝路石窟文化廊道。夏立栋认为,吐鲁番市秉持开放理念,推动石窟研究跨越考古领域,实现了与历史、艺术、科技的深度对话。

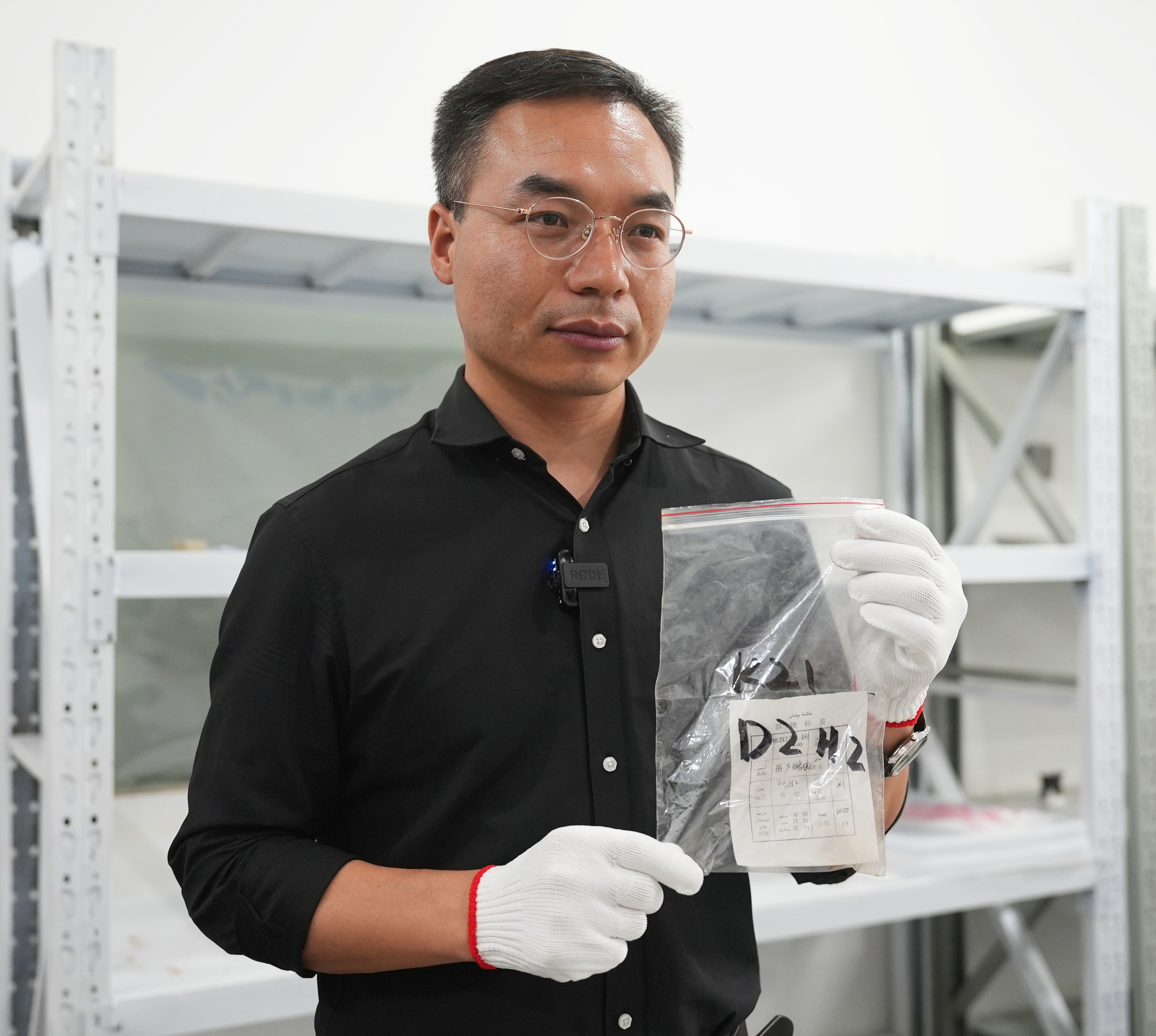

夏立栋展示吐峪沟石窟发现的象棋棋子。吐鲁番市融媒体中心记者 谢懂飞 摄

未来,吐鲁番将借助科技手段,让更多文物“活”起来,力求在文物保护与展示之间找到最佳平衡。夏立栋对此十分赞同:“文物活化的基础是扎实、深入、严谨的学术研究,而技术的运用能让历史变得更加直观、可感。”

介绍完第Ⅰ—38号洞窟的历史故事后,夏立栋伫立在禅观图前久久不愿离去。他说:“作为考古研究工作者,只有深入研究遗址的历史面貌,正确阐释遗址的内涵信息,才能向公众生动讲述其背后的故事。”

夕阳西下,吐峪沟石窟的赤红色山崖在落日余晖中泛着灼灼金光。夏立栋驻足在洞窟群前,目光中满是深情。“我最大的愿望,就是让更多人读懂这片土地。我相信,当游客听了壁画上的禅修顺序和护法天神的故事,他们一定会明白,历史从未远去,它就蕴藏在这些细微之处,生生不息。”

“夏老师,考古工作这么辛苦,您为什么还一直坚持做这件事呢?”听到记者的询问,夏立栋直了直身子,嘴角露出温和的笑意说“人生不过短短几十年,总要做些有意义的事。每当发现新遗迹,解读尘封历史就如同与故人对话,这就是考古研究的意义。我们不仅是在发掘遗址,更是在传承文明基因,让更多人能触摸到历史的温度。而这种成就感和使命感,无论付出多少艰辛劳苦都是值得的。”