我的吐鲁番㊽ | 刘思元:用194毫升“生命种子”书写人间大爱

吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 刘宇杰

2024年3月27日,自治区人民医院采集室内,吐鲁番市水务投资发展集团有限公司(以下简称市水务集团)职工刘思元完成了一场特殊的“生命传递”——历时6小时,成功捐献194毫升造血干细胞。这一刻,他成为吐鲁番首例、全疆第171例、全国第17206例造血干细胞捐献者。从2017年偶然加入骨髓库到2024年完成捐献,这位普通的水务职工用七年坚守,诠释了新时代奋斗者的担当与大爱。

时间倒回2017年9月。刚上大一的刘思元与几位大学好友相约前往献血站献血。当针头刺入静脉时,宣传栏上一行“十万分之一的奇迹”标语撞入他的视线。

“捐献造血干细胞真能救人?”刘思元放下挽起的袖子,径直走向咨询台。工作人员递上的资料显示:目前,我国血液病患者超500万,每年新增病例近10万,非亲缘造血干细胞配型成功率仅万分之一到百万分之一。他沉默片刻,在《志愿捐献者同意书》上签下名字,多抽取的8毫升血样就此存入中华骨髓库。

正在工作中的刘思元。吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

“当时只觉得,多一个样本就多一分希望。”七年后的刘思元忆起那日,指尖无意识摩挲着手臂上的针眼。彼时的他未曾料到,这份朴素善意将历经两次命运的筛选。

转眼到了2021年。一天,刘思元的手机屏幕上跳出了一条短信,告知他留存的血样与一名患者初筛配型成功。 “就像中彩票!”他攥着手机冲进市红十字会办公室。然而高分辨配型阶段,因患者病情变化,捐献程序终止。

“说不失落是假的,但至少证明我的血样真的有机会救人。”他掏出手机,将“中国造血干细胞捐献者资料库”的客服电话设为快捷拨号。

刘思元获得的相关证书。吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

命运的齿轮在2023年冬至重新转动。新疆红十字会的电话传来更精确的匹配结果:他与一名血液病患者全相合。刘思元在会议室直接起身,攥紧的拳头微微发抖:“这次一定要成功!”

得知刘思元需赴乌鲁木齐市完成捐献时,市水务集团大力支持。“救人比天大,你的工作我们顶上。”同事张锦山说。

更大的压力来自家庭。母亲翻出“捐髓伤元气”的网帖,父亲盯着科普视频反复确认安全性。刘思元把自治区红十字会印制的《捐献指南》摊在餐桌上:“现代技术早就不用穿刺抽骨髓,和献血差不多。”看着父母逐渐舒展的眉头,他偷偷将止痛药塞进行李箱——为促进造血干细胞增殖,需提前7天注射动员剂,而腰酸低烧是常见反应。

3月20日,首针动员剂注入体内。随着注射天数增加,他的腰椎泛起闷痛,夜间常被酸胀感惊醒。但每天清晨,他总会准时向工作人员报备:“一切正常。”

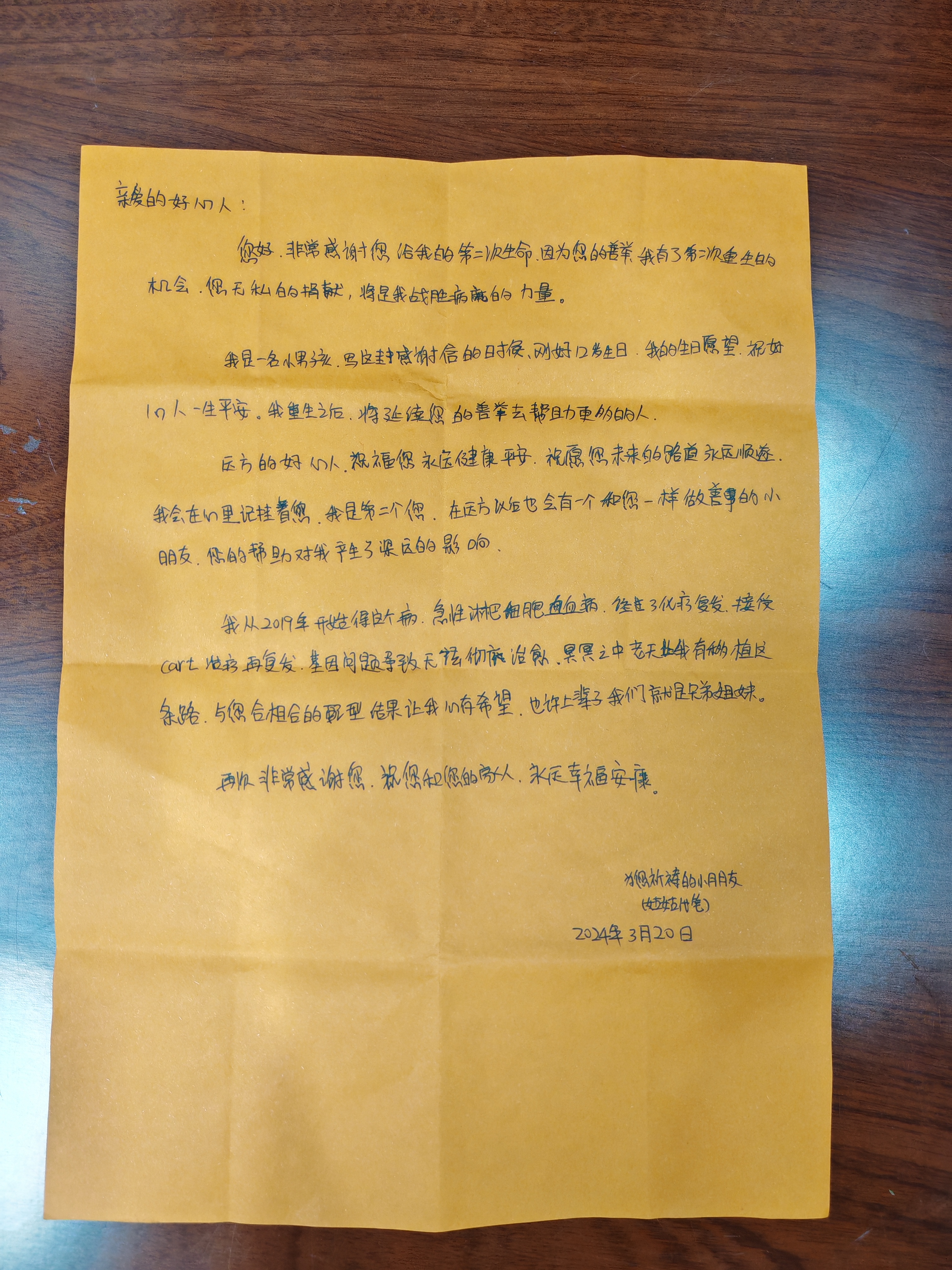

被捐献者写给刘思元的感谢信。吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

采集当天,仪器显示屏的数字不断跳动。当造血干细胞混悬液达到194毫升阈值时,陪护的志愿者展开患者家属手写的感谢信:“非常感谢您给了我第二次生命……”刘思元别过头,玻璃窗上映出他泛红的眼眶。

如今,他左臂的针孔已结成浅褐色的痂,手机里存着全国第17206例捐献证书的照片。“数字会继续增长,每增加1人都可能会为他人带去生命的希望。”回到单位办公室的他,将中华骨髓库宣传册放进了抽屉里。窗外的坎儿井水静静流淌,仿佛在诉说:有些生命,本就该以另一种方式相遇相续。

海报制作:王娅慧