我的吐鲁番㉔ | 努尔比娅:做一本行走的“历史书”

葡萄熟了/吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 刘宇杰

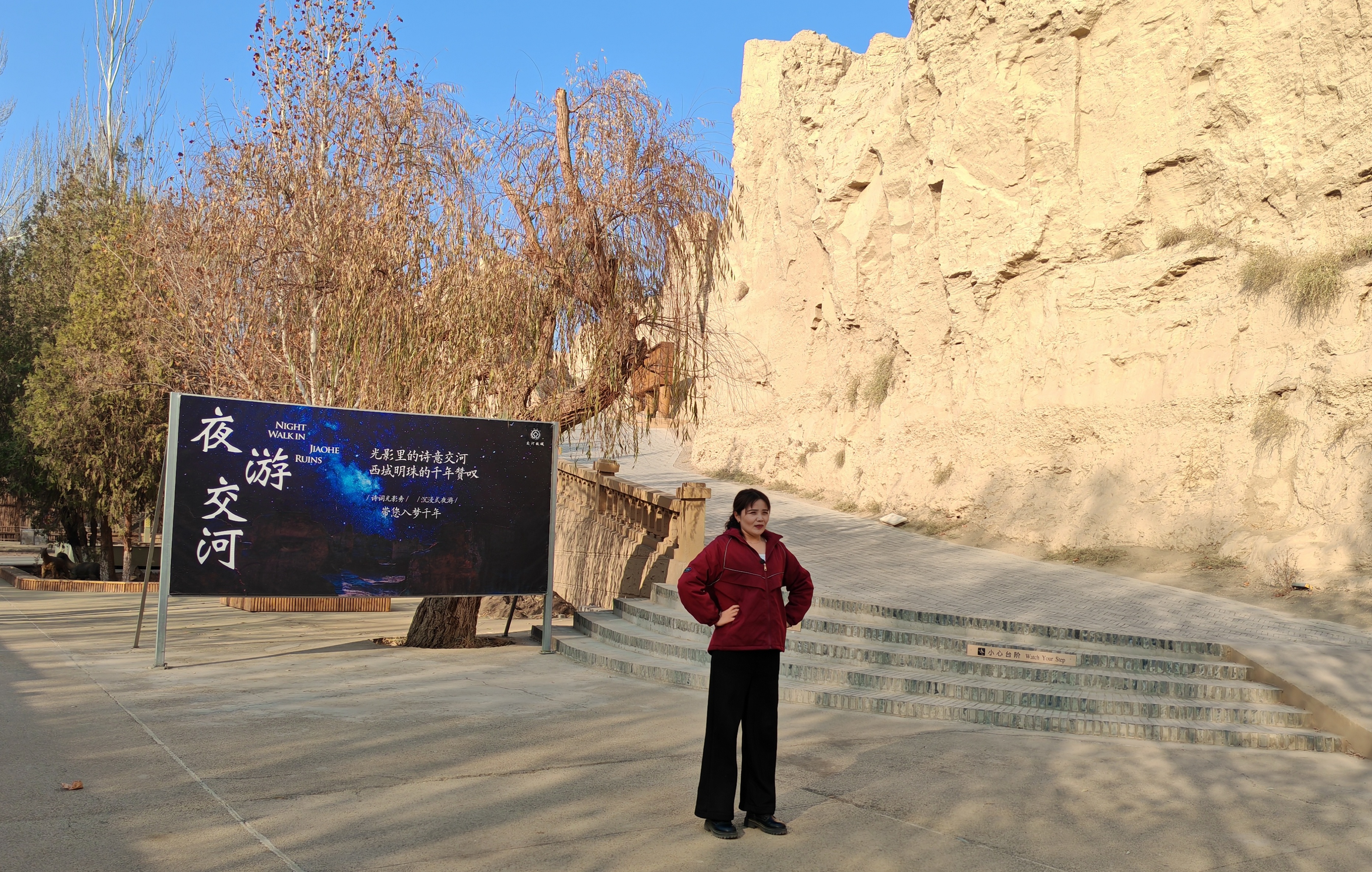

“交河故城是世界上最大、最古老、保存最完好的生土建筑城市,也是我国保存两千多年最完整的都市遗迹,1961年被列为国家重点文物保护单位……”12月17日,记者在交河故城景区见到努尔比娅·阿不力米提时,她正给游客介绍这一世界文化遗产。

此时,冬日的阳光温柔地洒落大地,满目的残墙断垣更显古老沧桑。随着努尔比娅娓娓道来,交河故城过往的历史扑面而来。

努尔比娅是吐鲁番市文物局的一名讲解员,工作7年来,她深深地热爱着这个职业,并为之不断努力提高自己,立志成为一本行走的“历史书”。

2017年,环境监测与治理技术专业毕业的努尔比娅在找工作时,偶然看到市文物局招聘讲解员的公告,便抱着试试看的态度报了名。没想到,这一试,竟成了她人生中最重要的一次选择。

努尔比娅在交河故城练习讲解。葡萄熟了/吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

“刚拿到讲解词的时候,大概有四五万字,我每天都在背,有时候就连做梦都还在背。每个人的基础讲解词都是一样的,想要脱颖而出,就必须要形成自己的特色。”努尔比娅回忆说,初涉讲解工作,她的心中既充满了兴奋,又夹杂着一丝紧张。为了把枯燥的讲解词变成生动的故事,她不仅开始大量阅读观看有关吐鲁番历史的书籍和视频,还专门去西安、北京等地参观学习。每次讲解结束后,她都会认真反思自己的表现,听取游客和同事的意见建议,不断改进自己的讲解方式和技巧。

在努尔比娅的办公桌上,一本纸张泛黄、满是折痕的册子吸引了记者的目光。努尔比娅笑着解释:“这是我经常翻阅的资料,因为翻阅的次数太多,所以显得有些破旧。为了方便查找,我在重要的地方折了角,并做了笔记。”

努尔比娅在进行形体训练。葡萄熟了/吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

除了不断学习提升自我,努尔比娅还根据不同参观者的需要,整理不同的讲解词,做到“因人施讲”。

“如果是普通游客,就用通俗易懂的语言为他们讲解;如果是专家学者,就要更加注重挖掘文物背后的历史故事;如果是青少年,就用更加生动有趣的讲解方式吸引他们的注意力。同时,我也会根据参观者的反应,及时调整讲解的方式和节奏。”努尔比娅说,作为一名文物讲解员,她深知自己肩上的重任,要讲好吐鲁番的历史文化和文物背后的故事,让每一次讲解都能给游客留下良好的吐鲁番印象。

“出东门,过大桥,大桥前面一树枣。拿着竿子去打枣,青的多,红的少。一个枣,两个枣,三个枣……”为了解决自己的口音问题,每天早上,努尔比娅都要练习一段绕口令。从2021年开始,她已经坚持了将近4年,“我的国家通用语言不是很标准,所以就想通过练习绕口令来提高自己的发音能力和语速。”

努尔比娅在交河故城为游客进行讲解。葡萄熟了/吐鲁番市融媒体中心记者 彭丹妮 摄

在不断的实践中,努尔比娅逐渐发现,讲解工作远比想象中更有魅力。“刚开始,我只是把讲解员当成一份工作,但越接触越了解就越喜欢,慢慢就变成了爱好。”努尔比娅说,每次看到游客们专注的眼神和满意的笑容,都能感受到自己工作的价值。

在做好本职工作的同时,努尔比娅还积极参加社会教育活动,带领青少年学习剪纸、印刷术等传统技艺,感受中华优秀传统文化的独特魅力,让孩子们在参与中增长知识、开阔眼界,坚定文化自信。她说:“每次看到孩子们穿着汉服兴致勃勃地体验非遗项目的场景,我都特别感动,觉得自己做的事情特别有意义。”

努尔比娅告诉记者,对她而言,讲解员这一职业具有多重特点。既要努力成为口才良好的演说家,用生动的语言和富有感染力的表达讲好吐鲁番故事,又要不断充电成为知识渊博的专家,深入研究每一个历史事件和文物背后的故事,为游客提供丰富而准确的信息。同时,还要朝着造诣深厚的艺术家方向努力,通过肢体语言和表情、声音的变化,为游客营造出沉浸式的参观体验。

“这份工作让我有机会将那些尘封的历史故事重新呈现给社会,这种成就感和满足感,是其他任何职业所无法比拟的。今后,我会更加努力,讲好文物故事,传播中华文化,让更多的游客了解吐鲁番、爱上吐鲁番。”努尔比娅说。

海报制作:热依拉·热西提