造梦者丨李小双的星际拓荒梦

石榴云/新疆日报记者 马蓓

李小双的梦,很小,藏在新疆沙漠一丛不足一厘米高的苔藓里;也很大,延伸到零下55摄氏度、没有氧气的火星。她是中国科学院新疆生态与地理研究所研究员,追着这丛叫齿肋赤藓的苔藓,在科研的道路上跑了20年。

齿肋赤藓的研究,是三代人的接力。30年前,新疆生地所研究员张元明在沙漠里发现它——像灰黑色毯子盖在沙子上,完全失水后,浇点水,3秒就变绿。张元明把这个发现告诉张道远研究员,两人先研究它的生态功能。后来,进入新疆生地所的李小双接了棒,这一接就是20年,目标是摸清它“干而不死”的秘密。

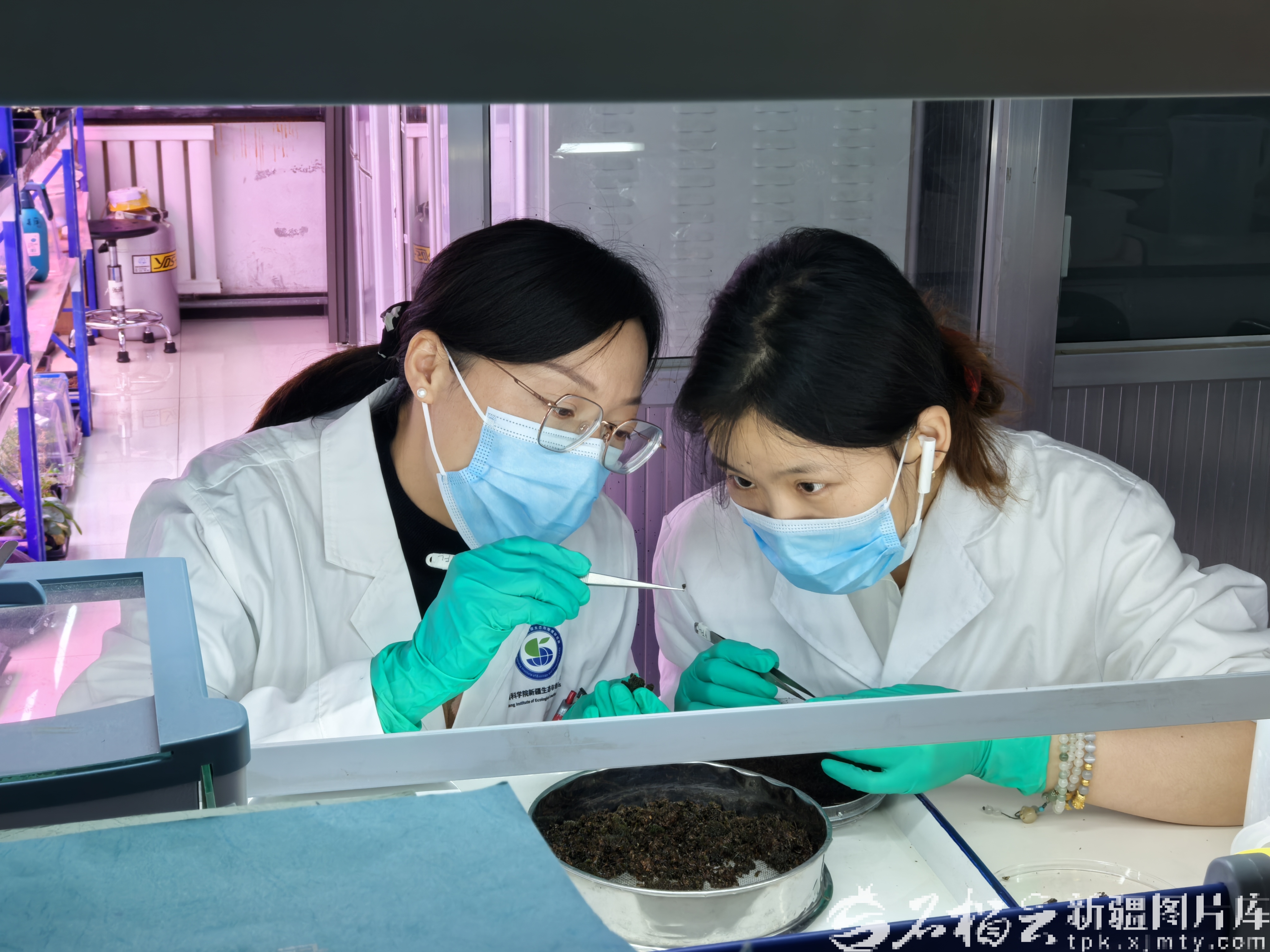

10月23日,在中国科学院新疆生态与地理研究所,李小双带着学生培养齿肋赤藓。石榴云/新疆日报记者 马蓓摄

“下定决心做这件事很难。”李小双回忆,2005年初开始搭建分子实验室时,新疆地区的生物技术和前沿技术都比较薄弱,没有成熟平台可共享。那时,他们只有一间不到50平方米的小实验室,一切都要从零开始。仪器怎么摆、实验流程怎么定,都得自己摸索。就是在这间小实验室里,李小双和团队俯下身,一点点啃硬骨头。

为摸清齿肋赤藓的生存机制,她和导师张道远一次次深入沙漠采样,在实验室反复测试。

“每次采样,天不亮就往古尔班通古特沙漠赶。”李小双还记得,当时越野车总是在沙丘间颠簸,车轮常陷进松软的沙子里,两人得一起下车推,汗水很快把衣服浸透。到采样区,他们趴在滚烫的沙地寻找矮小平铺的苔藓,中午地表超过50摄氏度,仍小心挖取样本并标注信息。

回到实验室,又要开启连轴转的测试。他们精准调控培养箱温湿度,模拟沙漠的干旱与高温。为测苔藓脱水复苏能力,反复给样本脱水、加水,仔细记录每次复苏的时间和状态。有时为等一组关键数据,他们整夜守在实验室,紧盯仪器屏幕不敢松懈。也会及时调整参数重新尝试,直至摸清苔藓在极端环境下“活下来”的关键密码。

“植物通常耐受不了1000Gy伽马辐照,它却能扛过5000Gy以上。”李小双团队用严谨实验,刷新了极端生物耐受性认知,齿肋赤藓能在98%细胞脱水、零下196摄氏度速冻的情况下存活,遇水3秒就能复苏。

“这条科研路背后,是政策托举。”李小双博士刚毕业,就拿到自治区面上项目(是科学基金最基本的资助项目类别,其经费额约占科学基金总额的60%)和国家科学青年基金项目。“这是人生第一桶金,让我敢于开启科研生涯。”几年后,李小双入选自治区“天池英才”引进计划青年博士项目,20万元一次性生活补助和每年最高30万元的经费资助,连续支持3年,让她从“科研小白”平稳过渡到青年骨干,能安心钻研干旱区生物适应机制。

2021年,李小双团队带着《面向绿色丝路建设的荒漠植物抗逆种质资源创新与应用》项目,在首届全国博士后创新创业大赛中斩获铜奖,成为新疆代表团唯一获奖团队。团队克隆出60余个自主知识产权抗逆基因,筛选100余种优质荒漠植物,成果应用于塔克拉玛干沙漠公路生态防护,还走出国门助力非洲绿色长城建设。

更令人振奋的突破在2023年。团队首次证明,齿肋赤藓能在零下60摄氏度至20摄氏度、95%二氧化碳的火星模拟环境中存活,相关成果登上国际知名期刊封面,引发上百家国内外媒体关注。“希望它能为人类开拓地外家园提供可能。”李小双说,未来团队还将开展航空器搭载实验,探寻其耐受极限的分子密码。

从沙漠到火星,从50平方米的实验室到国际科研舞台,李小双用韧劲浇灌科研梦想。她的成长,是国家和自治区人才政策培育的缩影,而那株小小的齿肋赤藓,正承载着她和团队的星际拓荒梦,继续向未知进发。