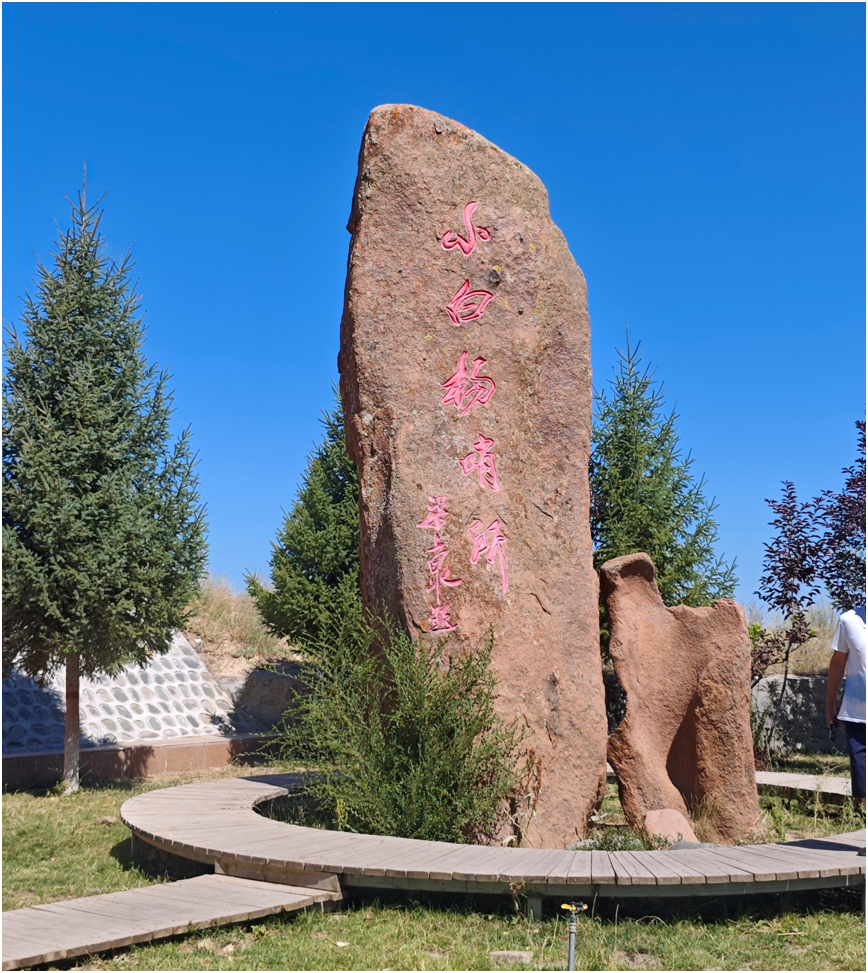

小白杨哨所:从一棵树到全民共鸣的精神坐标

“一棵呀小白杨,长在哨所旁……”7月24日,当“石榴花开 籽籽同心铸牢中华民族共同体意识”网络主题活动采访团踏入中哈边境巴尔鲁克山脚下的小白杨哨所,这首镌刻着戍边记忆的旋律便在众人耳畔自然回响。哨所前,排队与“小白杨”合影的游客络绎不绝,快门声中,藏着代代相传的精神共鸣。

时间回溯至1962年8月,原塔斯提哨所在荒无人烟的戈壁滩上扎下第一顶帐篷。1982年,战士程福胜探亲归队时带回10棵白杨树苗,在“水比油金贵”的巴尔鲁克山,战士们省下刷牙洗脸水来悉心浇灌树苗,但最终只有一棵树苗在风沙与干旱中顽强扎根。1983年,词作家梁上泉来此采风,被官兵与树苗的故事深深打动,写下《小白杨》歌词。歌曲经谱曲传唱,塔斯提哨所也因此更名为“小白杨哨所”。

如今,当年的幼苗已长成30多米高、胸径60厘米的参天大树,与哨楼并肩守护国门。哨所也成为自治区爱国主义教育基地、国家国防教育示范基地,也是裕民县红色旅游打卡地。

小白杨哨所的故事正以多元形式走向年轻一代。“上个月广西的‘砂糖橘’们来参观,听得眼睛都不眨呢!”见证哨所变迁的兵团职工蒋晶华笑着说。研学团队、网络达人纷纷来访,用镜头和文字传播哨所故事。网络达人刘洪涛认为,“小白杨精神代表着扎根边防、蓬勃向上的精神品质。这种精神不仅激励着戍边军人,也深深影响着每一个当地人”。他表示,他正用自己的方式,让这份精神在新时代焕发新光彩。

在小白杨树前,游客们正在听讲解员讲解。

从一棵树到一种精神象征,从小众坚守到全民共鸣,小白杨哨所的故事告诉我们:戍边不是孤立的坚守,而是国家力量、军民情谊与个人担当共同书写的篇章。过去,戍边人用青春和汗水守护这片土地;未来,这份精神将继续激励着更多人,让边疆更加稳固、更加繁荣。

[责任编辑:哈力曼·艾尼瓦尔]