精读新疆丨《汉回合璧》:以语言文字为媒介的文化治理智慧

徐慧

清光绪六年(1880年),清政府平定阿古柏之乱后,面对沙俄在中亚的文化渗透,钦差大臣左宗棠奉行“教化如春风”的渐进式文化融合策略,向光绪帝上奏善后事宜(《办理新疆善后事宜折》),提出因汉回(维吾尔族)官民隔阂,政令壅蔽难施,亟需广设义塾,兴办书局,刻印刊发蒙学等各类教材,招收回民子弟,令其诵读摹写,通晓语言,“不必强汉,但求同心”。光绪帝采纳左宗棠“兴教劝学”建议,广设义塾,推行汉语文教育,清朝边疆治理自此从军事管控向文治教化与政治整合并重转向。同年,面向维吾尔族儿童的汉回(维吾尔文)对照识字教材《汉回合璧》一书应运而生,书名出自此书编者叙言。《汉回合璧》的编纂刊行、传播应用是清廷将语言文字学习与文化认同培育相结合所实施的一次边疆文化治理实践,对今天仍有一定启发意义。

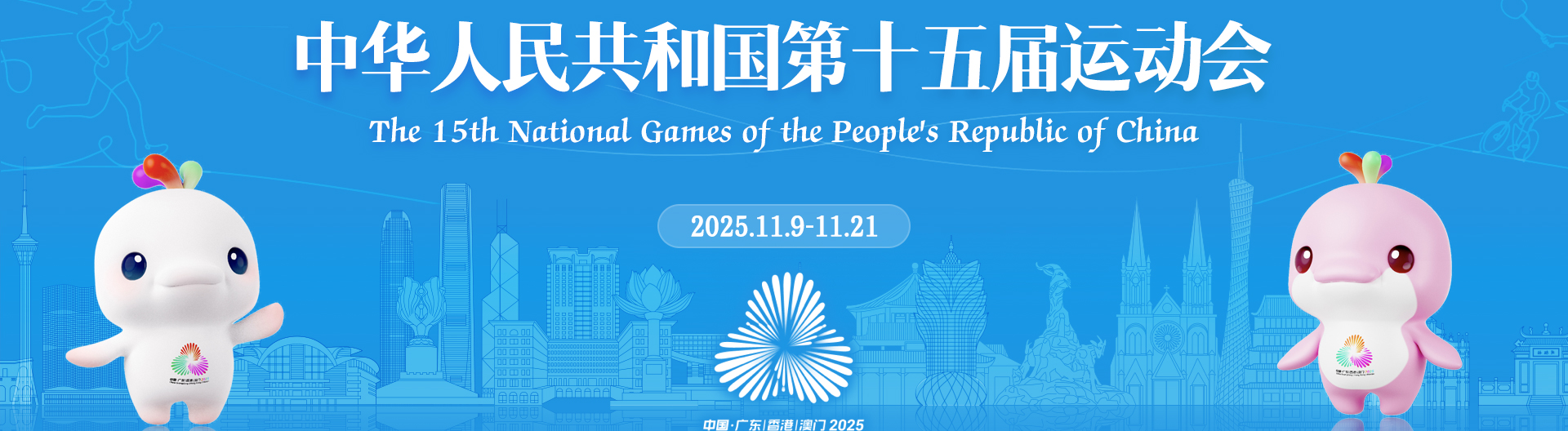

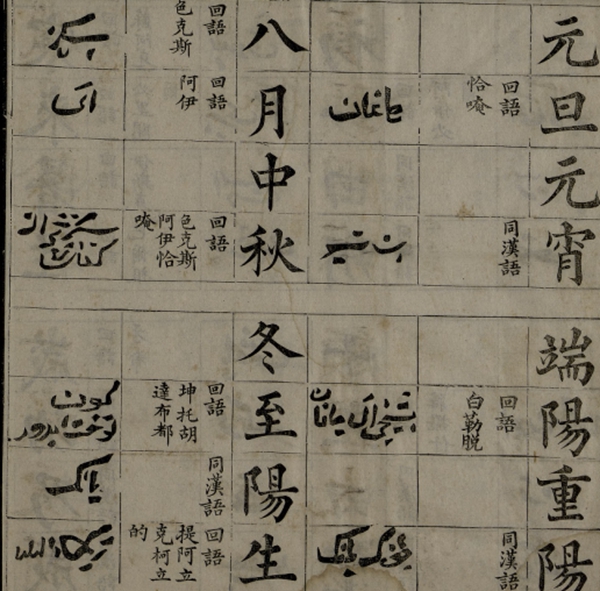

《汉回合璧》节选

《汉回合璧》由任职新疆通晓维吾尔语的中原知识分子受命于左宗棠而编纂,是清代新疆与中原文化的互动成果之一。据考,该书汉字义项部分由湖南长沙史文光和郧县张成基二人编写,维吾尔文部分由浙江山阴孙寿昶编写,较通行的版本有清光绪六年刻本,现国家图书馆等机构有藏。

此书首列编者孙寿昶所撰自叙,交代编纂背景及目的,孙氏认为,乾隆平定大小和卓后新疆休养生息百余年,回民仍未亲附朝廷,动辄离心,与“声教未通”密切相关,于是受命编写此书,其目的是使回民通过学习此书明晓汉语汉文,进而明理通经,最终达到“明则信从,信从则亲附”的目的。

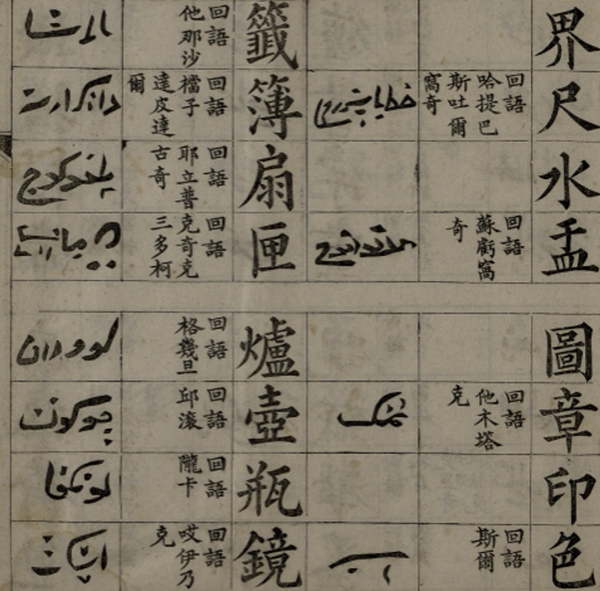

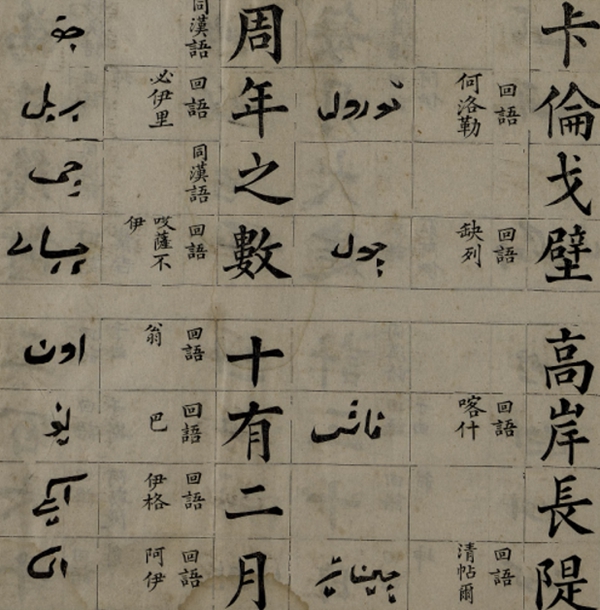

《汉回合璧》节选

《汉回合璧》编写体例沿用“四字一句,两句一韵”的《千字文》韵文形式,选择“有事可指,有物可名”的浅近汉字,依类成句。版式分上下两栏,每栏左右两列,阅读顺序为右上右下,左上左下,每页共16个汉字。先列出汉字义项,且字大如钱,书文同美,可作为回童汉字书法摹写范本。再以汉字小字标注维吾尔语发音,最后列出对应的维吾尔语译文。

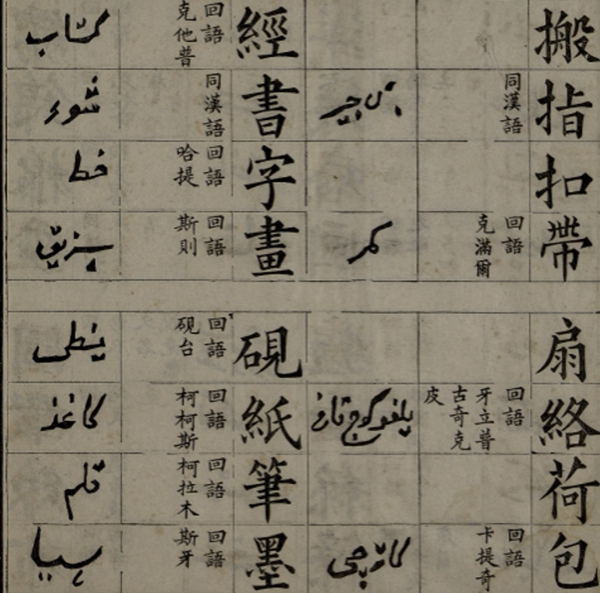

全书正文共收汉字1056个,选词内容延续明代《高昌译语》一书,大致可分为天文、地理、时令、身体、人物、伦理、饮食、社会、宫室、衣服、文史、器物、珠宝、花木、医药、鸟兽、声色、数目、方隅、人事兼通用等类别。值得注意的是,除了传统蒙学识字教材中所包含的大量指事名物的基本词汇外,此书收录了大量如初一、十五、元旦、元宵、端阳、重阳、中秋、冬至等中国传统节日、节气词汇以及经、书、字、画、砚、纸、笔、墨等中国传统日用器物词汇,另外还有极具时代性的蓝翎、花翎等清代官员帽饰词汇,同时吸收了卡伦(清代边防哨所)、戈壁、沙果、虫八蜡等边疆地区特有专名词汇以及部分满、蒙语词汇。

《汉回合璧》节选

“书同文,教同伦”,语言互通是构建共同体意识的基石,国家通用语言文字习得与共同体意识培育的深层逻辑在于创造一个超越族群、可以进行深度文化交流的“共通场域”。《汉回合璧》源于《千字文》的蒙学韵文形式,编排精巧,易于记诵,合辙押韵,朗朗上口,极具韵律和节奏,是传统文化中极具亲和力、又易被接受的语言文字习得载体,也是中华古典文学最精粹的表现形式之一。采用天文、地理、人事等分类编排,又浓缩性呈现了一套条理分明、包罗万象的中华文明知识图谱,构建出与中华传统世界观同构的时空自然、社会结构、人伦关系等系统化认知框架。学童通过日复一日的诵读、摹写,以声记词,以一种近乎歌谣的无意识愉快体验,在“日用而不知”“浑然而不觉”中感知中华文化的基因编码和审美范式。蒙学教育模式透过一个个图景画面潜移默化、无处不在地将语言文字及其所承载的中华文明世界观随之渗入孩童的精神世界。

《汉回合璧》节选

继承清代《五体清文鉴》《西域同文志》等官修多语合璧辞典对译传统,《汉回合璧》将汉字义项与维吾尔语注音前后并置呈现,则能借助母语桥梁降低学童心理和认知门槛,“形—义”关联、“义—音”分离的标注方式和“义本音辅”的原则引导学童首先关注汉字的内涵与文化负载,继而逐步摆脱母语依赖,以此塑造以汉语为思维载体的认知习惯。从尊重差异到超越差异,通过构建体系化的知识编码系统,在符号认知层面铸牢共同体意识,展现出以文献为载体、以启蒙教育为手段的文化整合逻辑。

《汉回合璧》节选

《汉回合璧》收词从日用、身体、自然等最普世、最迫切的生存与日常需求入手,紧贴大众生活与认知场景,让孩童建立最基本的语言沟通能力,立即感受到掌握汉语的实用价值,快速解决“生存与交流”问题,构建认同的物质基础,使文化融合具备现实动力。同时收录元旦、冬至、除夕等节庆节气词汇。这些节庆节气词汇,是中华文化时间体系与礼仪风俗的核心节点,也是古代中国王朝正统性的重要象征。通过诵读摹写在孩童日常生活中植入正统时间节奏,是一种春风化雨、润物无声的国家和文化认同构建。蓝翎、花翎等官制词汇则是清代官员等级制度的视觉符号和身份标识,将其编入蒙学教材,通过识字训练认知并理解来自中央的权力秩序与荣誉制度,激励并强化学习者对清王朝政治体制的归属与认同。经、书、字、画、砚、纸、笔、墨等文化器物词汇则是儒家文化创造与传播的物质载体。认识这些传统文化物件,通过书写、经典、艺术来修身养性、表达思想、参与文明对话,由“器”入“道”,既定义了中华文化的主体性,又内化了仁义礼智信等儒家思想内核,实现了深度的文化整合。卡伦、戈壁、沙果、虫八蜡等边疆军事、地理、物产特色词汇则体现了编纂者对边疆地区独特性的认识与尊重,表明清廷推广的中华文化体系,是一个能够包容和解释边疆地域文化的宏大框架,在一个更高的中华文化认同下,构建了一种“我中有你,你中有我”的文化连接和认同。《汉回合璧》收词策略平衡了“一体化”和“多元化”的张力,成为中华民族多元一体格局的生动注脚。

得益于左宗棠、刘锦棠等边疆大吏的倡导和清廷的批准,清政府在新疆各地广泛设立义塾。作为清代新疆地区维吾尔族儿童学汉语、识汉字,接受儒家文化教育的基础蒙学读物,《汉回合璧》曾历经多次修订及再版,在新疆建省(1884年)前后大量刊印,广泛应用于南北疆各地的官办义塾、蒙养学堂中,由此开创了由官方系统推行双语教材的先例,成为近代新疆双语教育模式的重要历史渊源。包括《汉回合璧》等在内的蒙学教材的广泛传播应用,为边疆治理体系培养了一批能够阅读汉文、书写汉字、初步了解儒家文化的双语双文化人才,他们成为沟通回汉社会的桥梁,有些甚至进入官府担任通事(翻译)或官吏,自此边疆治理效能得到明显提升。认同建构的智慧在于“建构”而非“指令”,清廷通过官方知识生产与流通,为边疆精英建构了一条积极正向的循环反馈路径:学习汉语言文化→参加科举考试→实现社会晋升,知识就此转化为文化资本、经济资本甚至政治资本,延伸路径越长,认同的心理基础就越深,文化认同就越自觉。自上而下的文化推动和传播成功实现了对边疆精英的吸纳与整合,让他们从潜在的治理对象,转变为制度体系的受益人与维护者。这使得学习国家通用语言文字和文化从一种外在要求,转变为一种理性的、强大的内在驱动。

除了《汉回合璧》之外,左宗棠为复兴文教,普及地方教育,于迪化设立刊书处,还刊发了《千字文》《三字经》《百家姓》《四字韵语》《孝经》《小学》及各杂字本童蒙读物,客观上便利了各民族的交往交流交融,体现了传统中国“文治教化”的边疆经略智慧。通过嵌入教育场景和制度化通道的打造,依托可触达的文本载体、可操作的知识体系、可感知的实用价值三位一体的传播机制,将静态的知识转化为动态的、可规训的文化治理实践,对当代中华文化符号的疆域化传播实践仍具借鉴意义。

(作者系国家图书馆研究馆员)