英歌依旧飒爽 岭南风吹“荷花奖”

石榴云/新疆日报记者 宋海波

10月31日晚, 乌鲁木齐文化中心大剧院灯光渐暗,鼓点如雷骤起。群舞列阵,横槌翻飞,舞台被一股凌厉而炽热的“岭南风”点燃,《英歌依旧》演出结束,掌声经久不息。这支承载岭南文化的作品,亮相第十五届中国舞蹈荷花奖民族民间舞评奖终评舞台。

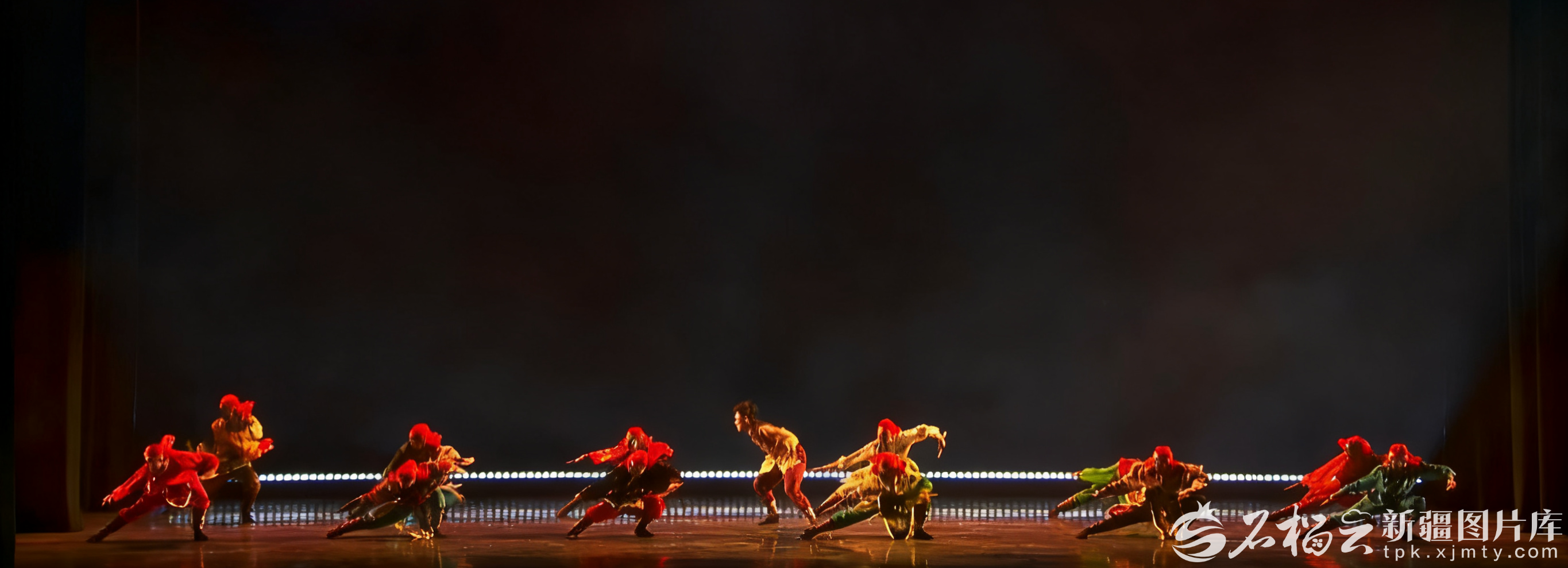

舞蹈《英歌依旧》在乌鲁木齐文化中心大剧院上演。石榴云/新疆日报记者 宋海波摄

《英歌依旧》的故事,藏在一场跨越时空的对话里。“我们不想只做传统英歌的复刻,而是用戏剧结构讲好传承的故事。”编导张川告诉记者。舞蹈以“当代英歌人物”为核心,看着一代代英歌传承人从记忆中走来 ——关胜的威严、公孙胜的洒脱、时迁的灵动,25 名演员化身英歌经典角色,用刚劲的舞步重现梁山好汉的豪情。随着琵琶与唢呐的旋律渐起,“当代英歌人物” 从旁观到加入,最终接过英歌槌,完成一场穿越时光的文化接力。张川说:“英歌舞的刚劲律动为骨,辅以琵琶的急切、唢呐的高亢、尺八的苍凉与鼓点的搏动交织,复现了潮汕人骨子里的团结、坚韧与浩然正气。”

为了让角色 “立起来”,主创团队在服化道上花足心思。演员们的服装均来自潮汕地区的民间作坊,保留英歌服饰的原生肌理与工艺细节,按人物性格定制衣色与版型,做到“一人一相”。脸谱上的纹路都严格参照普宁英歌老艺人的手绘样式,脸谱与服饰一一对应,性格昭然:勇、义、忠、烈,各如其面。

舞蹈《英歌依旧》在乌鲁木齐文化中心大剧院上演。石榴云/新疆日报记者 宋海波摄

为让学生读懂英歌的 “根”,主创团队特意将国家级非物质文化遗产代表性项目(普宁英歌)传承人陈来发请到学校,手把手教学生跳最原始的 “南山英歌” 套路。“老艺人的每一步都带着劲儿,膝盖弯下去的角度、甩臂的力度,都藏着潮汕人的硬气。”编导严明说。排练中,演员们多次“入戏”到忘我,横槌击打强度极大,手指受伤的情况并不鲜见,但没有人退场。“槌要有声,更要稳、要准、要狠。”大学生庞世湘坦言。他们每天额外加练 2 小时, 不少学生的指尖贴着创可贴,漏出被英歌槌柄砸出的淡紫色淤青。

《英歌依旧》是星海音乐学院“创作反哺教学、实践锤炼人才”理念的实践。“我们要做的,是让英歌 ‘活’在当下。”编导刘茜在谈及学生们的成长时深感欣慰,“通过这个作品,学生们不再是技术的模仿者,他们开始思考人物背后的性格与文化逻辑,实现从‘跳动作’到‘跳文化’的转变。”