丝路瑰宝丨唐代泥塑仅14厘米高却震撼人心

石榴云/新疆日报记者 王新红

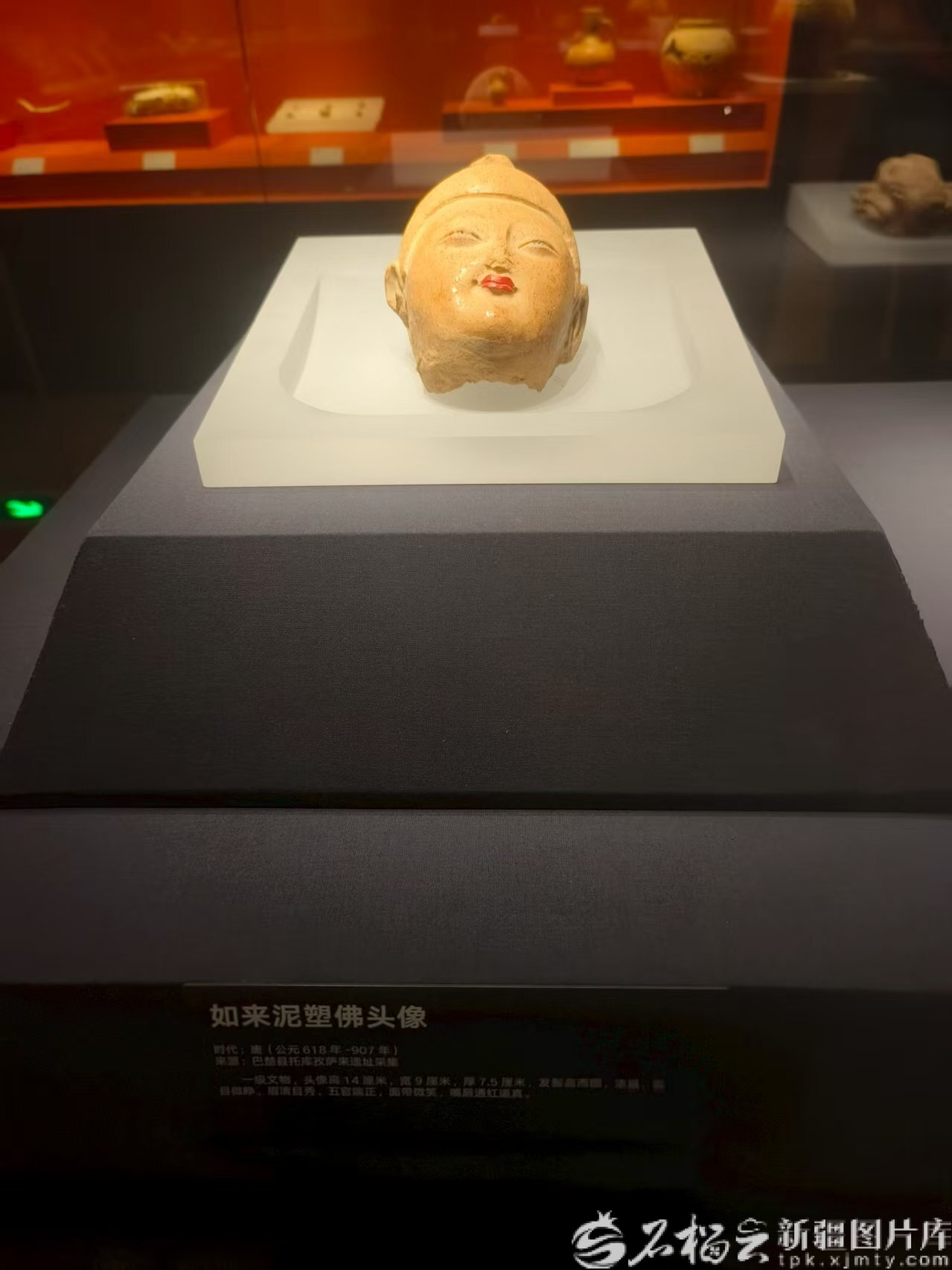

在喀什博物馆的展柜中,陈列着一尊唐代如来泥塑佛头像,前来参观的游客常不由自主地驻足细细端详。这尊历经千年岁月洗礼的佛头像,为何能吸引如此多的目光?

如来泥塑佛头像。石榴云/新疆日报记者 王新红摄

该佛头像出土于巴楚县托库孜萨来遗址,高14厘米、宽9厘米、厚7.5厘米。其面庞圆润,眉眼生动,浓眉如黛,双唇朱红,面容微带笑意,透出宁静与慈悲。面部残留的黑、蓝、红、黄彩绘,不仅展现出唐代泥塑工艺的精湛,也隐藏着多元文化交融的印记。

“第一眼就觉得它小而精美,非常打动我。”前不久,参加“石榴花开 青春绽放”全国青少年女子足球民族团结友谊赛的贵州队队员刘朵朵,在馆内研学时被这尊佛头像的神态深深吸引,“它和我家乡博物馆的展品风格完全不同,那种温柔的神情特别能引起共鸣。”

通过博物馆的数字化交互装置,游客可放大观察佛像颜料的细腻层次。喀什博物馆讲解员艾孜麦提·牙库莆介绍,经数字化保护项目分析,佛头像面部的黑、蓝、红、黄四色使用的是西域特有矿物颜料,绘制时则运用了中原传统的晕染技法;其发髻高圆而线条柔和,既保留了犍陀罗艺术的特点,又融入当地居民对柔和线条的偏好。

从佛头像的“文化基因”可解读出更丰富的文明图景:其艺术风格起源于印度河上游,越过帕米尔高原后,经古代新疆各民族先民传递至喀什,最终形成独具特色的西域表达。数字化保护项目通过对比不同遗址佛像的三维模型,清晰呈现了犍陀罗艺术东传过程中的本土化演变。而“唐王城”因清代出土开元钱得名,佛头像正是这段贸易与信仰交流历史的见证,凸显其作为文明纽带的深厚价值。

艾孜麦提认为,佛头像最持久的美,在于能为不同观众提供情感共鸣的契机,这种共鸣往往借互动体验得以增强。

[责任编辑:热依拉]