文化中国行丨著名作家“潜伏”新疆走进“县”场

天山网-新疆日报记者 玛依古丽·艾依提哈孜

“龙一老师,《潜伏》的灵感来自于一份军统手册,您第一次翻开时,是不是心跳都加速了?到底是什么让您下定决心写这个故事?”“我总觉得自己笔下的人物没有灵魂,怎么才能让他们像余则成那样‘活’起来,走进读者心里?”……

9月9日,在吉木萨尔县举办的著名作家进“县”场活动第二站互动环节中,基层作家们接连抛出问题,流露出对文学创作的深切渴望。

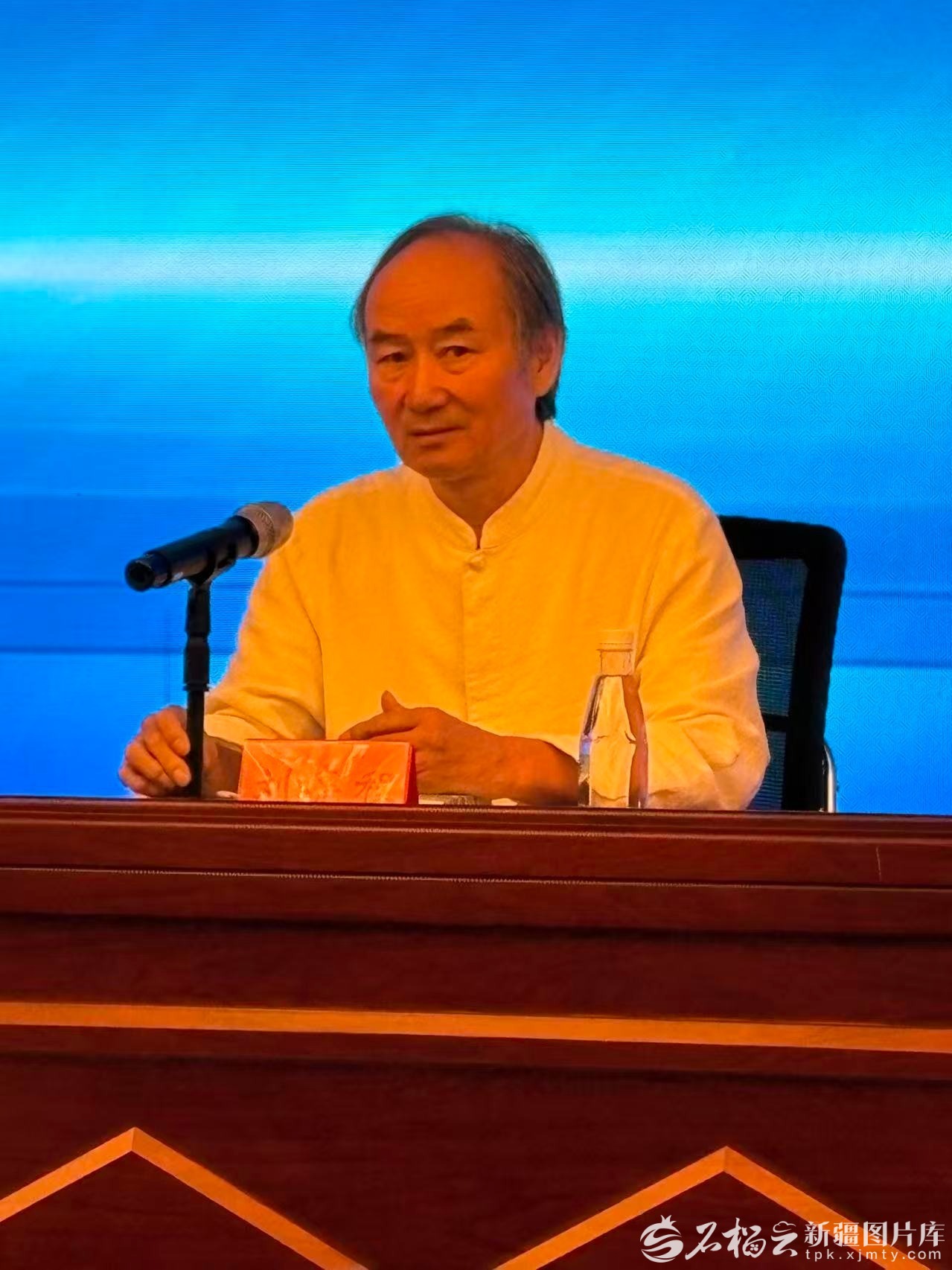

天津作家协会副主席龙一在传授文学创作技巧。天山网-新疆日报记者 玛依古丽·艾依提哈孜摄

金秋九月,瓜果飘香。“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点暨“文学‘县’场”系列活动由中国作家协会主办,中国作协创联部、新疆作协承办,昌吉回族自治州党委宣传部、昌吉州文联、吉木萨尔县党委宣传部协办,旨在将优质文学资源输送至基层,回应基层作家和读者的期待,挖掘培养写作力量,滋养县域文化生态。

活动现场,来自新疆、江西、内蒙古、四川等地的基层作家早早入座,笔记本摊开,笔尖悬于纸页,目光聚焦讲台。当分享者讲到创作方法时,台下立即响起书写声,生怕遗漏任何要点;遇到共鸣之处,几位作家相视而笑,眼中流露出“原来名家也是如此”的顿悟。

“县”场一词别有深意:“县”既指县城,也谐音“现场”。县作为中国历史悠久的行政单位,是观察中国式现代化的鲜活窗口——街头巷尾的烟火气息、田间地头的欢声笑语、城乡交融的生机活力,无不蕴藏着无数待发掘的故事,成为文学创作的丰厚土壤。

中国作协党组成员、副主席邱华栋表示:“我们就是要邀请文学名家走进县城乃至更基层的地方,来到读者和文学爱好者中间!让作家带着作品,分享创作中的故事与感悟,传递更具亲和力和感染力的文学内容。我们希望通过名家的分享,使当代中国文学在基层沃土中生长得更加繁茂。”

新疆文联副主席、新疆作协主席刘亮程带来题为“不要熄灭院子里的灯——以《捎话》《本巴》为例谈新疆题材的写作”的讲座。他从自己创作中最困难的作品《捎话》讲起,深入探讨了新疆作家创作的独特优势与历史责任。

新疆文联副主席、新疆作协主席刘亮程带来的“不要熄灭院子里的灯——以《捎话》《本巴》为例谈新疆题材的写作”。天山网-新疆日报记者 玛依古丽·艾依提哈孜摄

天津市作家协会副主席龙一,凭借《潜伏》《借枪》等作品赢得了众多读者的喜爱,其创作展现了对中国革命史的深入研究与小说技法上的深厚功底。活动中,龙一就“我们为什么写作”“如何掌握小说写作技巧”以及“人工智能时代作家该如何自处”等问题展开分享,将复杂的文学创作道理讲述得通俗而透彻。

面对基层作家的提问,龙一的回答妙语连珠,引得现场阵阵笑声与掌声。“作家写作的过程就是折磨主人公的过程,你要拼命‘折磨’他!”他特意加重了“折磨”二字,“你有多大才华,就用多大才华;有多少想象力,就用多少想象力。但关键是,折腾完了,得让他自己爬起来——靠挣扎、靠救赎走出困境,这才考验作家的智慧。为什么要这样写?是为了让读者对主人公产生同理心。我们的读者都是善良的,他们希望看到主人公历经磨难后最终获胜。”

9月9日,吉木萨尔县,著名作家进“县”场第二站的互动提问环节。天山网-新疆日报记者 玛依古丽·艾依提哈孜摄

谈到写作技巧,龙一毫无保留地分享:“不要从‘从前有座山’开始讲故事!我认为应该从离结尾四分之一处切入——那是故事最精彩、最吸引人的高潮。要相信中国读者是世界上阅读经验最丰富的群体,他们理解力强,不需要过多铺垫,直接上干货!”

这场著名作家进“县”场活动犹如石子入水,激起层层涟漪。它不仅为基层创作者带来名家的指导,更点燃了大家对文学的热爱与信心。当笔墨与山河相遇,当名家与基层同行,这片土地上的文学故事必将更加动人。正如曾在《人民文学》发表作品的四川传媒学院学生王矗众所说:“我来自乌鲁木齐,新疆是我文学创作的根。无论走到哪里,它都深刻影响着我。这次回来听名家授课,让我更加坚定用文字表达这片热土的文学梦想。”