铸牢中华民族共同体意识丨一片织锦耀中华——新疆博物馆“五星锦”特展讲述国宝前世今生

石榴云/新疆日报记者 玛依古丽・艾依提哈孜

在新疆民丰县苍茫沙海中一个高耸的台地之下,一件静静沉睡近两千年的东汉织锦,蕴藏着中华文明的基因密码。1995年一个风沙漫卷的日子,考古队员轻轻拂去尼雅遗址北部一处墓地的最后一层浮土,“五星出东方利中国”锦护臂重现世间,开启了一段跨越千年的文明对话。

7月13日,“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”在自治区博物馆正式开展。石榴云/新疆日报记者 玛依古丽・艾依提哈孜摄

作为新疆知名度最高的国家宝藏,7月13日,“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”在自治区博物馆正式开展,这件国宝完成了它从沙漠深处到博物馆独立展出的转变。

这不仅是展示场所的变化,背后是30年来文博工作者对这件国宝研究的不断求索。展览立足“五星锦”的考古、历史、艺术、科技、文化价值,全面阐释这件国家宝藏所蕴含的丰富知识、智慧与艺术,阐明我国统一的多民族国家形成发展的历史,讲好中国新疆故事。

三十载考古深耕

尼雅遗址位于塔克拉玛干沙漠南缘,尼雅河下游的尾闾地带,为《汉书》所载“精绝”故地。1995年,中日尼雅遗址学术考察队对新发现的一处墓地进行了考古发掘,出土了包括震惊世人的“五星出东方利中国”锦护臂在内的一批珍贵文物。

7月13日,“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”在自治区博物馆正式开展。石榴云/新疆日报记者 玛依古丽・艾依提哈孜摄

“这是一件非常了不起的国宝!”作为“五星锦”考古发掘的亲历者,自治区文博院副院长、自治区博物馆馆长于志勇如是说。

新发现的墓地位于尼雅遗址北部,墓葬分布密集、等级规格较高。其中8号墓,推断墓主为精绝王夫妇,棺内出土大量随葬品,品类丰富、保存状况良好。“五星锦”在墓葬中和弓箭(袋)、箭箙、锦帽等一起放置于男性墓主人右上侧,根据器物组合情况,专家判断其为射箭时的护具。

这一掌见方的锦护臂,纹样繁复,文字古雅,色彩绚丽。织锦的意匠创制,深受汉代阴阳五行和天人感应思想的影响,是儒家思想文化中“瑞应德化”的艺术表达。“五星出东方利中国”字样巧妙排列其中,宛如一道穿越时空的印记。

尼雅遗址1901年被首次发现,其考古工作起始早,持续时间久,是现存遗迹数量最多、遗址规模最大、保存最好的城郭遗址之一,出土了大量艺术品、纺织品、铜钱、漆器、玻璃器等珍贵文物,也是新疆考古历程的缩影。

曾任新疆文物考古研究所所长的伊弟利斯·阿不都热苏勒参与、主持过尼雅、小河及克里雅河流域等重大考古工作。现已过古稀之年,他依然活跃在新疆第四次全国文物普查等工作一线。得知自治区博物馆专为“五星锦”设立展厅,是全国首个以一件国宝文物为主题,展示中华民族灿烂文化成就及其对世界文明重要贡献的特展,这位参与过该文物前期调查工作的老人难掩喜悦:“这件沙漠里出土的珍宝,如今能让更多人亲眼见证它的耀眼光芒,更能让观众真切理解它所承载的两千年历史故事。”

自1995年出土以来,这件“五星锦”便注定不凡:它是20世纪中国考古最伟大的发现之一、国家一级文物,也是我国首批禁止出国(境)展览的文物。其高超的织造工艺、绚丽的五色搭配、神奇的图案纹样以及激扬的文字寓意,对广大观众具有巨大吸引力。

特别是近年来,随着自治区博物馆不断深化对文物的挖掘阐释和活化利用,“五星锦”凭借其自身的高度知名度和唯一性,成为备受社会瞩目的国宝文物。

科技为笔绘千年

为了让这件千年国宝在新时代焕发光彩,2023年,在文化和旅游部、国家文物局的高度重视及自治区党委和人民政府指导下,“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”启动筹备。

自治区博物馆以这件国宝为原型开发的系列文创产品,兼具文化内涵与现代审美。石榴云/新疆日报记者 玛依古丽・艾依提哈孜摄

从展览大纲的反复论证到展陈设计的精心打磨,新疆文物考古研究所、新疆社会科学院历史研究院、中国丝绸博物馆、和田市文化体育广播电视和旅游局等多家单位大力支持,共同为展览的顺利举办贡献力量。7月13日,这场凝聚着众人心血的展览如期而至,成为庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年的重要活动之一。

漫步“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”展厅,科技的魅力无处不在,为观众打开了一扇通往千年之前的大门。

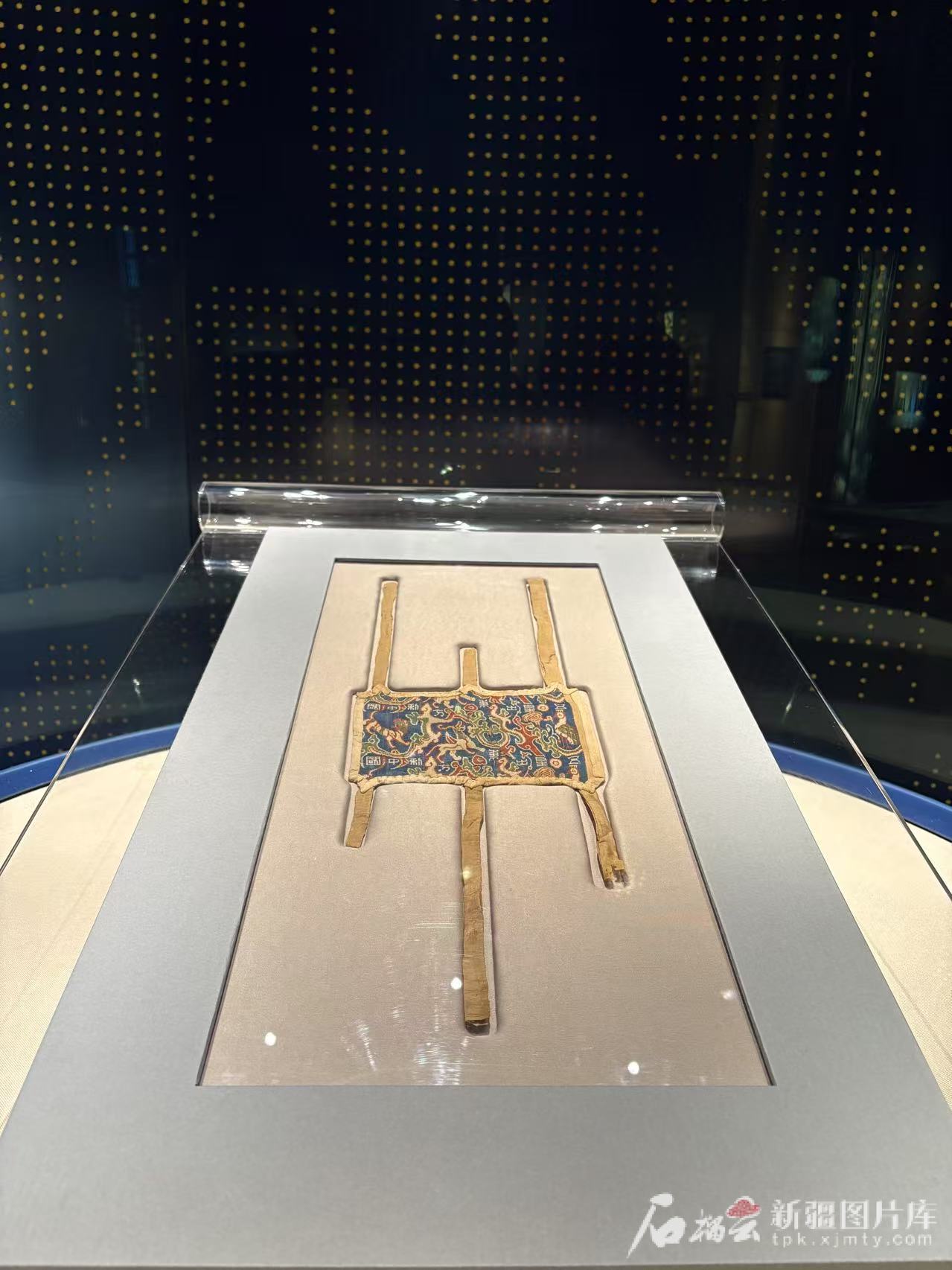

国宝“五星锦”陈列在一个圆柱形透明展柜里。这个看似“普通”的展柜实为精心研发的智能多参数展柜,能实现对光照、湿度、温度的无极调控。工作人员可远程操作并实时监控,通过多平台协同,全方位保障文物安全。

科技带来的沉浸式体验亦令人叹为观止。在“发现五星锦”沉浸交互剧场,利用全景声技术、裸眼3D等数字技术重构尼雅遗址的历史时空叙事,让观众在身临其境中与历史共情,品鉴中华文明的创制,构建对历史“感受—感知—感悟”的深度连接。

“我们秉持创新理念,从文物保护、数字资源构建、数字复原研究、科技赋能展示到后期智能运维,构建全链条高科技赋能体系,打造智慧化、数据化的高质量文物活化利用范本。”该展览的项目承接方、北京清城睿现数字科技研究院副院长杨思介绍,团队专程赴尼雅遗址进行了重要数据采集以支撑研究和呈现。

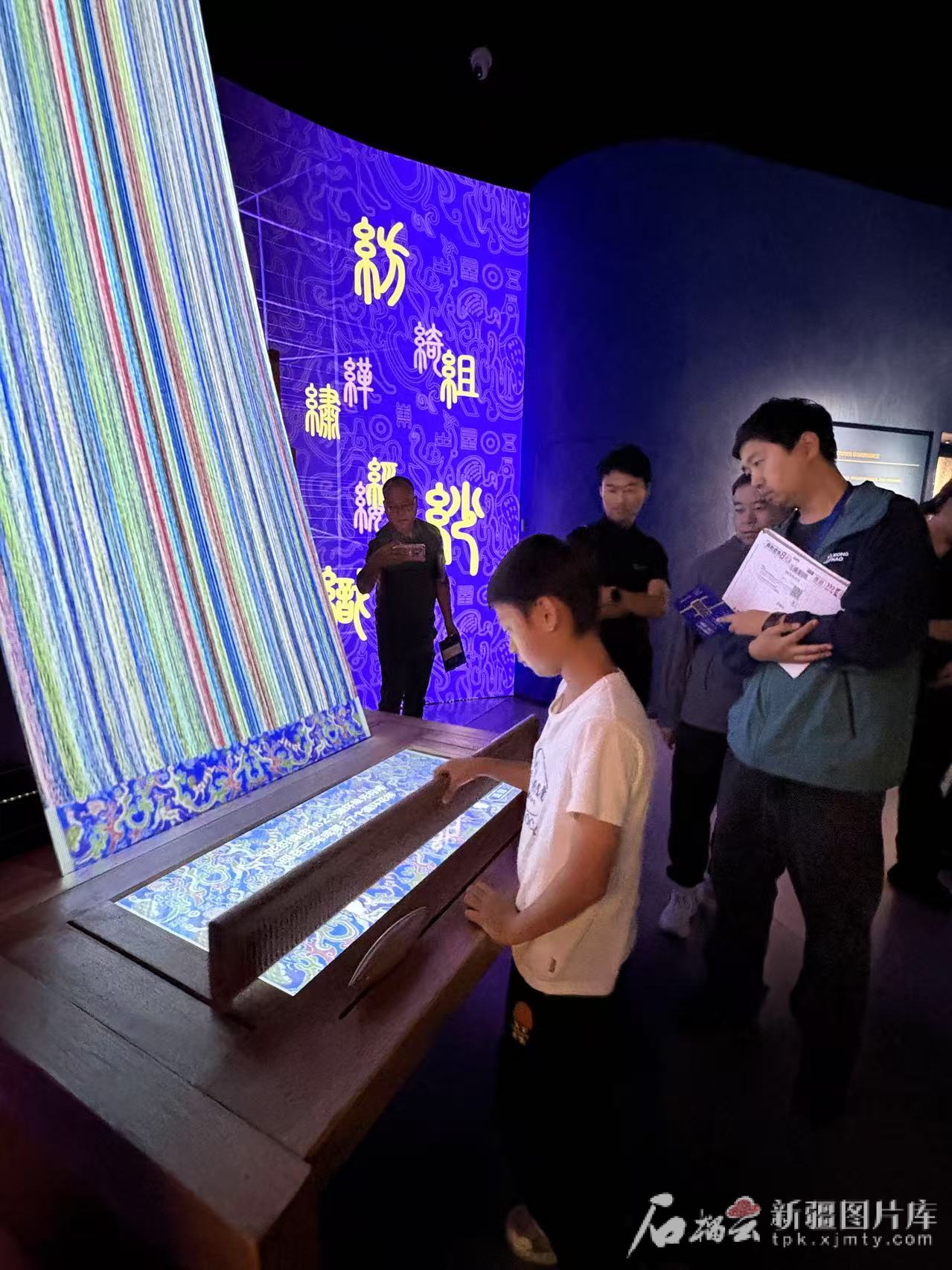

2018年,我国科技考古工作者利用复原的汉代提花织机,成功复制“五星锦”。在本次展览中,实体木质结构与电子屏幕相结合的一台数字织机,将复杂的织造原理转化为可触及、可感知的操作体验。参观者手握梭子来回穿梭,模拟经线与纬线的交织,与此同时,一幅色彩斑斓的织锦图案便在长瀑般的电子屏上实时展现。依托数字织造技术,观众得以亲眼目睹丝线如何在复原的汉代织机上,一步步幻化出繁复绚丽的纹样。“这是与相关单位深度合作,对汉代提花织机及染线颜料等细节进行精准复原的结果。”杨思说。

“妈妈,‘五星出东方利中国’真有意思,你说古代人怎么那么聪明,他们是怎么想到这些词的?”上小学的王靖宇认真问道。他的妈妈则在展厅里的“DeepSeek AI 智能问答”设备上帮他寻找答案。工作人员围绕国宝主题,向智能问答系统“投喂”了海量权威资料并进行了万次问答测试。“DeepSeek AI 智能问答”随时为观众解答各类问题。基于高清文物数据开发的这些交互项目,将原本深藏于学术研究中的知识转化为观众可亲身体验的内容。

一展尽现中华韵

蓝、绿、红、黄、白五色经线精妙交织,织就了“五星出东方利中国”锦护臂的传奇。其上凤凰、鸾鸟、麒麟、白虎等祥禽瑞兽栩栩如生,配以云山、星象、草木等纹样,工艺精湛绝伦。作为中华锦绣的杰出代表,这件国宝不仅彰显了两汉时期中国丝绸纺织业的巅峰水平,更凝聚着中华民族开拓创新、与时俱进、自强不息的进取精神,其历史、艺术、科技等价值至今令人叹服。

作为世界上最早饲养家蚕和织造丝绸的国家,我国两汉时期的丝绸纺织业已臻极高水平。“五星出东方利中国”锦护臂采用了体现国家意志的吉祥语文字,可知其是特殊礼品,源自汉朝中央政权的封赏赐予,与成套弓箭箙同为汉朝国家治理西域的重要物证。它与尼雅遗址出土的汉简、钱币、印章等一道,成为汉晋中央王朝有效治理新疆的力证。

“展柜里的锦护臂虽然不大,可字里行间的历史分量重得很!看上面的文字和织锦纹样,一下就懂了什么是‘文明古国’。”来自甘肃的参观者马响的感言,道出了无数观众的心声。从古代工匠手中的一缕丝线,到沙漠古墓中的漫长沉睡,再到如今在展厅的“数字重生”,这枚锦护臂跨越千年的旅程,正是中华文明绵延不绝、生生不息的生动缩影。

如何让这份文明记忆被更广泛感知?正如自治区博物馆馆长于志勇所言:“我们着力于以科技赋能‘五星锦’,为广大观众带来更具震撼力、更富知识性、科普性和大众化的观展体验,让中华优秀传统文化和各民族交往交流交融史具象化为可‘视’、可‘触’、可‘感’的深刻体验。”这正是展览的核心要义——以国宝为桥,增强历史自觉、坚定文化自信,进一步铸牢中华民族共同体意识。

开幕当天的盛况印证了这份努力的成效:众多疆内外观众涌入展厅,争相一睹国宝风采,探寻它的前世今生,展厅出口处的特展文创柜台前更是排起长队。自治区博物馆以这件国宝为原型开发的系列文创产品,兼具文化内涵与现代审美,让人们得以将这份跨越千年的文明印记“带回家”,让国宝的故事在人们生活中继续流传。