皮囊变壶 中原工艺牵手民族式样

石榴云/新疆日报记者 高芳

在历史长河中,无数文化元素交织、融合,最终形成今天我们所见的丰富多彩文化遗产。其中,器物作为文化传承的重要载体之一,其形态的演变往往能够反映出不同文明之间的交流与碰撞。

在吐鲁番博物馆,一只从民间征集来的清代皮囊壶静置于展柜中。它形似元宝,中部是管状流口,两边配有铁环和麻绳,皮质细腻,做工简洁,且保存完好,仿佛晃一晃这饱满的皮囊,还能听见里面液体流动的声音。

吐鲁番博物馆展出的清代皮囊。石榴云/新疆日报记者 高芳摄

史料记载,早在远古时期,生活在广袤欧亚大陆北部地区的游牧先民就已经开始使用动物皮革制作各种实用器具了。游牧民族逐水草而居,迁徙不定,他们的生活用品必须既轻便又实用。皮囊,作为游牧民族储水、盛酒或携带其他液体的重要工具,应时而生。它们通常由动物皮革制成,设计简单而巧妙,通常为袋状或囊状,口部用绳索扎紧以防液体泄漏,具有柔软、耐用、易于携带的特点,完美适应了游牧生活的需求。但皮囊也有它的致命弱点,那就是在酷热难耐的季节,里面存储的酒浆、牛奶等很容易滋生细菌,给牧人的生活带来极大不便。

随着时间的推移,皮囊这一游牧民族的传统器物逐渐传入中原地区,并在这里遇到瓷器这一中华文明瑰宝。两者结合,催生出一种全新的器物类型——皮囊壶。这种仿皮囊式样设计的瓷器,精致美观且功能多样,形成了独具特色的艺术风格。

唐朝时期,中原地区开始出现瓷皮囊壶。早期的皮囊壶追求形似,缝线、肚腔、皮页等缺一不可。为了使用方便,还在壶顶增加了式样不一的提梁,壶底衔接上一层圆形圈足,充满了古朴、粗犷、豪放的游牧民族审美情趣。其中,最为典型的是唐白瓷皮囊壶,当时的制作工艺已相当纯熟,基本特征为:腹身肥硕,下宽上窄,平底,带有横梁,壶口置有竖插盖。

唐代邢窑白瓷凤首皮囊壶。资料图

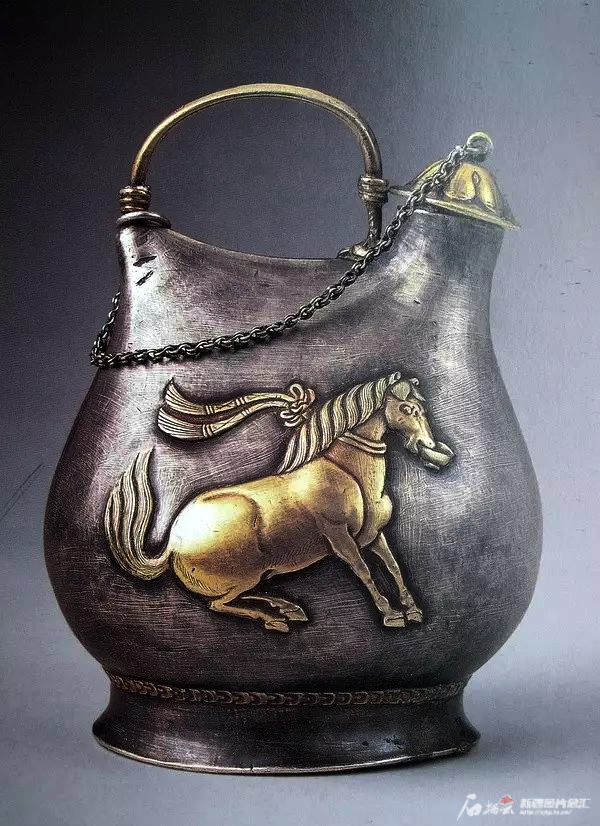

收藏于陕西历史博物馆的唐舞马衔杯仿皮囊式银壶,在存世唐代金银器中非常罕见,是禁止出国(境)展览的珍贵文物。壶的外形设计源于皮囊,是一种模仿游牧民族生活器具的创新形式,壶颈细长,底部宽大,壶身装饰有浮雕舞马图案,表现了唐代皇家宴饮中驯马表演的盛况。舞马嘴衔杯盏,动作优雅,极富动态感,体现了唐代雕刻工艺的高超水平。壶体以鎏金工艺和浮雕技法相结合,花纹精细,线条流畅,金银装饰熠熠生辉。仿皮囊式造型受西域文化影响,体现了唐代的开放与多元文化的融合,也反映出唐代丝绸之路的繁荣与文化交流的深度。

唐舞马衔杯仿皮囊式银壶。资料图

唐末五代,契丹族通过与中原的交往,受制瓷技术启发,仿照本民族皮囊的样式烧制陶制品,制作出的陶皮囊壶是辽代流行的器物,成为辽代契丹族特有的陶瓷用器。辽代皮囊壶,有的因上部有鸡冠状的装饰又称“鸡冠壶”;有的因器物中的矮身提梁式壶造型酷似马镫,而被称为“马镫壶”,它伴随着契丹民族的发展历史也不断变换着各种造型。

辽代绿釉单孔鸡冠壶。资料图

皮囊壶的出现,是文化交融的必然产物。作为游牧文化与中原文化交融的产物,它不仅见证了两种文化的碰撞与融合过程,也反映了当时社会政治、经济、文化等多方面的变化和发展。它既是游牧民族文化向中原传播的见证,也是中原文化对游牧民族文化接纳与改造的结果。这种文化的交流与融合,不仅丰富了中华文化的内涵,也为后世留下了宝贵的文化遗产。