文化润疆 | 冷门绝学“热起来”

高芳

“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”季羡林先生这段著名的文化体系论,深究其出处,是他于1986年发表在《红旗》杂志上的《敦煌和吐鲁番学在中国文化史上的地位和作用》一文。在古代世界文化交流的广阔背景下,文中明确提出敦煌学和吐鲁番学应该成为一门学科,极大提升了此项研究的中国价值和世界意义。

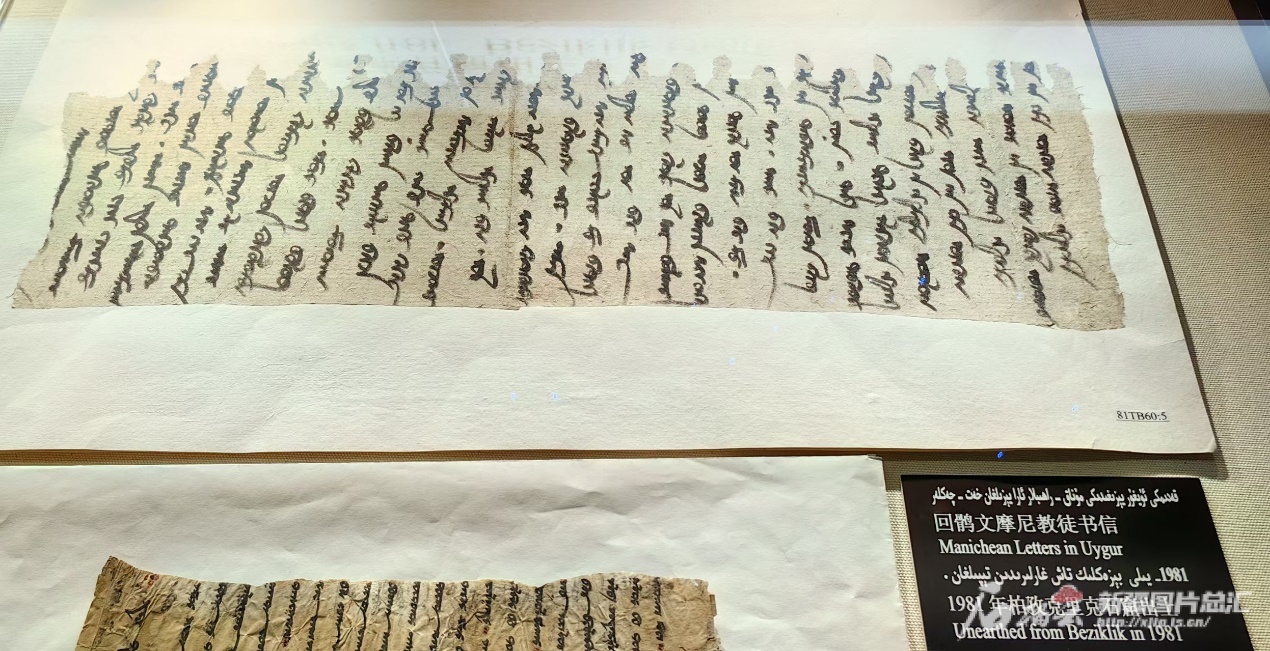

吐鲁番博物馆出土古代文书展厅。石榴云/新疆日报记者 高芳摄

为改变我国敦煌吐鲁番学研究的落后状况,1983年8月,在党和国家的亲切关怀下,以季羡林为首任会长的“中国敦煌吐鲁番学会”在甘肃兰州正式成立,敦煌吐鲁番研究从此进入新的发展阶段。

吐鲁番学以吐鲁番周边的古墓葬、古城址、石窟寺及在这些遗迹所发掘出土文物为主要研究对象,相较于敦煌学,它尽管起步较晚,但历史文化内涵与外延同样丰富,具有厚重的学术特色。在中国几千年发展的历史长河中,吐鲁番占据着独特的地理位置,沟通欧亚,连接古丝绸之路,是农耕文化、游牧文化、绿洲文化的重要交汇点,东西方多元文化积淀厚重。分布在吐鲁番大地上的文化遗产,收藏在博物馆里的文物,成千上万卷吐鲁番文献,为研究古丝绸之路的历史文化提供了大量珍贵资料。

百余年来,在黄文弼、季羡林等一批国内外知名学者共同努力下,《吐鲁番出土文书》《新获吐鲁番出土文献》等大部头学术著述相继问世,国际影响力不断扩大,为传承中华优秀传统文化作出了显著贡献。与此同时,国家文物局高度重视吐鲁番文物保护利用和文化遗产保护传承,对交河故城、高昌故城、坎儿井、吐峪沟石窟寺等文物遗址,在基础设施建设、壁画保护修复、考古发掘、文物本体保护修缮等方面,给予悉心指导和有力支持,为吐鲁番文化传承发展注入连绵不绝的生机与活力。这些在吐鲁番广泛分布而又类型丰富的文物资源,诠释了气韵生动的中国精神,为文化传承发展提供了深厚滋养,也让吐鲁番学焕发出新的时代风采,从而推动中华优秀传统文化开枝散叶、发扬光大,更好地展示中华民族文化自信。

吐鲁番博物馆出土古代文书展厅展出的古代文书。石榴云/新疆日报记者 高芳摄

吐鲁番学成为丝路研究的高地。早在吐鲁番学发轫时,吐鲁番出土文书所涉及的多种语言,就为研究中古时期吐鲁番作为丝绸之路上的站点和中西交通孔道提供了最直接的证据,它体现的是一种国际化的交流与各民族的交往交流交融。时至今日,随着考古发掘工作的持续开展和研究不断深入,吐鲁番学同敦煌学一样成为丝路研究的高地。尤其是共建“一带一路”倡议提出以来,吐鲁番的考古工作迎来井喷式发展,也不断推进吐鲁番学获得突飞猛进的研究进展,为古丝绸之路的研究添砖加瓦。

去年,第六届吐鲁番学国际学术研讨会在吐鲁番市举行,吸引了国内外100多名专家学者齐聚,共同探讨、分享吐鲁番学研究新发现新成果。而今,经过几代学人不畏艰辛,特别是近40年来的不懈努力,中国敦煌吐鲁番学的主要领域都取得令世人瞩目的成绩,初步掌握了学术话语权,使得冷门绝学“热起来”,也使越来越多的年轻研究者参与其中,构筑起世界学术新高地,展现了当代中国学术的自信与活力。